|

①地域の概況と地域づくりのきっかけ

新潟県の中でも豪雪地帯に位置する入広瀬村は、豪雪という地域特性を単に克雪にとどめず、「利雪」「遊雪」といった雪を積極的に地域イメージに盛り込む地域戦略をとっている。我が国のいずれの山間地域と同様に、若者の定住を第一目標とし、そのために「レクリエーション都市開発事業」を推進している。

入広瀬村のユニークな取組みは、都市とふるさとの交流事業としての「ふるさと入広瀬の会」の設立であり、地場産品の販路拡大と都市との交流事業から始まる。また、「スポーツ村」を宣言し、雪国特有の冬季間の集客だけでなく、夏季の学生休暇村(合宿)づくりにも積極的に取組んでいる。

1981(昭和56)年に開始した「ふるさと入広瀬の会」が進める各種企画事業のマンネリ化を防ぐ新しい企画として『さんさい共和国』を建国。折からのミニ独立国づくりの中でも、ユニークかつ積極的な展開で村の集客に大きく貢献することとなった。さんさい共和国の事業の一環として取組んだ「雪おろしツアー1)」では、都市に住む人々を中心に話題を呼び、企画が的中、他地域のモデルともなっている。多くの地域でミニ独立国運動が収束に向かう中で、依然として地域づくりの柱の一つとして現在でも、山村と都市との交流事業を積極的に展開している。

村長の言葉に『「奇」なる手法、すなわち地域おこしにはまず、わが地域を世間に売込むことが必要。いささか表現はどぎつくとも、人々の意表をつく手法を考えなければならない2)』とある。入広瀬村の地域づくり戦略は、この孫子の兵法によって進められているものと見られる。 →トップ

②始動時期の特徴

入広瀬村の場合、須佐村長が、数々の地域づくりを企画・実践したリーダーである。村長は就任以来、対話集会を通じて「地域づくりに対する夢」を語り、行政への信頼を得るような活動を継続して展開している。また、「福祉村宣言」「スポーツ村宣言」等、常にまちづくりの思考を地域にアピールしようとしている。また、広報誌での誌上対話、移動役場、対話集会等、地域内の多くの人々の智恵3)を聴き入れている。

山間地域にありながらも絶えず大都市(マーケット集積地)のニーズを把握すると共に、「奇」をてらった感はあるが意表をつくイベントやアイデア企画を生み出すよう行政内部に指導している。すなわち、地方にあっても「時代の先を行く行政の先取り戦略」の目を育てることに注力しているものと見られる。 →トップ

③集客のための商品の特徴

入広瀬村における商品は「ふるさと入広瀬の会」と「さんさい共和国」である。前者は、①特産品の販路拡大、②都市との交流による地域活性化、③高齢者をはじめとする全村民参加の観光イベントを展開するものであり、福島県三島町が全国に先駆けてはじめた「ふるさと運動」と同様の取組みの型と同様の地域づくりを模索したものである。

一方の「さんさい共和国」は、ふるさと会員制度のマンネリ化を防ぐために構想されたものであり、地域の素材である山菜を冠としつつ、当時、全国でブーム化しつつあった「ミニ独立国」の考えを適用しマスコミに対する興味を惹き、話題性を生んだ。一見パロディと評される取組みではあるが、人々の心を惹き付けるには、「ふるさとの情感とサービス」だけでなく、「ユーモア」も欠かせない条件であると村長も考えており、地域をあげての本格的なふるさとの独立を謳っている。

また、さんさい共和国が主催する数々のイベントや関連施設の中には「雪おろしツアー」や「山菜会館」「洞窟温泉」「雪国観光会館」等、話題性は寒村を売出すための重要なキーワードとしている志向が見て取れる。 →トップ

④継続的取組みの特徴

常にユニークなアイデアをストックし、継続的して話題性のある構想の公表、施設の整備を展開することこそが、入広瀬村の継続的取組みの特徴である。面白みのある企画が、地域づくりのマンネリ化を防止していると言う。また、それは「新しい名所をつくること」でもあり、結果としてふるさと会員や観光客の繰返し来訪(リピーター確保)につながる戦略となっている。 →トップ

[参考文献]

①須佐昭三(1987)『若者定住のために-豪雪の村を拓く』、ぎょうせい

②須佐昭三(1994)『山村の挑戦・誇れるふるさとの創造に向けて』、ぎょうせい

③入広瀬村(1991)『第5次行政基本計画-入広瀬村』

④入広瀬村(1993)『入広瀬村勢要覧-新生入広瀬』

⑤月刊観光編集部(1984)『ふるさとブームの中で山菜を売り出す』

月刊観光1984年6月号<P36~38>、社団法人日本観光協会

⑥古野雅美(1992)『集落排水の普及で快適な村に』

農村は挑戦する<P107~118>、現代書林

→トップ

[注釈]

1)「山菜共和国『雪おろしツアー』でのセレモニー。・・・全員ご起立ください。国家を斉唱します。共和国国旗にご注目下さい・・・・。

♪山菜ふるさと入広瀬 みどり濃い山々 越後路の ああせせらぎの里

季節で味わいの ぜんまい なめこ

今宵は炉端で なじみと飲もう

このふるさとは 山菜の共和国 (北国の春の替え歌)」

と、パロディ感覚で開始した「さんさい共和国」を村全体でのイベントとして前向きに取組んでいる(文献①P3~4)。 →トップ

2)孫子の兵法の『戦いは正なるをもって合し、奇なるをもって勝つ』から先の考えが生まれている(文献①P277)。また続けて村長は次のように言う「日本全国イベント真盛り。単なる人真似での「ふるさと産品直送便」では勝つ方法とは言えない。常に新鮮な企画と実行が求められる。先手必勝、行政の先取りこそがもっとも大切である」(文献①P227~228、同P61~63)。 →トップ

3)村長の対話手法は徹底している。公民館報(広報誌・新生)誌上に、毎月自筆原稿の「誌上対話」を寄稿し、村長執務日誌(抄)をもって理解を深めると同時に、年2回(6月、9月)、各集落毎に「移動役場」を開催している。さらに、青年、婦人会、老人会、商工会、中学生との模擬議会方式の対話集会等を実施し、徹底した対話行政を進めている。入広瀬村の福祉条例に掲げる福祉施策の多くは、住民との対話集会の中での提案を整理し成案したものであり、村長自身の発想等は極めて少ないという(文献①P31)。 →トップ

[地域づくり年表] →トップ

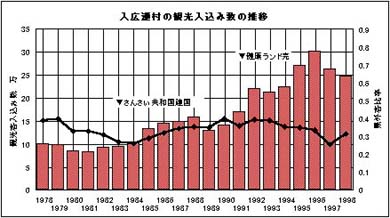

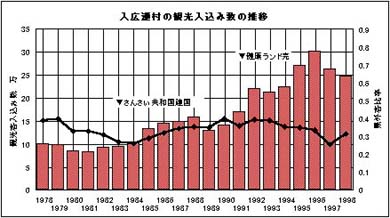

[来訪者データ] →トップ

|

①村の入口に設置されている「さんさい共和国」のサイン

掛川城

②さんさい共和国の拠点施設である「山菜会館」

③「山菜試食室」での食体験(レストランとしての機能もある?)

掛川城

④山菜定食

掛川城

⑤山菜会館の売店

掛川城

⑥入広瀬駅

⑦入広瀬駅に隣接している「雪国観光会館」

⑧雪国観光会館展示物

⑨雪国観光会館展示物

⑩日本ワイルドフード植物園

⑪山肌にある「洞窟温泉」。ネーミングの妙技で周辺から多くの利用者が訪れている。

⑫洞窟温泉に向う通路部分。

⑬奥只見レク都市として整備された宿泊拠点。

⑭市街地に係る「かえる橋」。入広瀬の「入」と「人」がデザインされている。

⑮かえる橋の親柱には、カエルがデザイン(というより乗っている?)されている

|