|

①地域の概況と地域づくりのきっかけ

黒川村は我が国最古の原油の産出地1)といわれており、「黒川」の名は<この地の臭水(石油)は自然に地表に湧き出て、あたかも黒い川が流れる程であった>ことに由来2)する。

黒川村の地域づくりは、1955(昭和30)年に31歳の若さで村長に就任3)する伊藤村長のリーダーシップのもとに着実に進められる。<(若かったけど)国の将来を憂い、憲法も変わったんだから、「新しい村づくり4)」は新しい人間の手で行うべき>と考え、まず30年代に村の財政の立直し、そして40年代には冬場の出稼ぎ解消を目標として、「集客」を意図した『観光立村』を目指した取組みを展開する。また、昭和41年と42年には胎内川が氾濫、村内は壊滅的な打撃を受ける。被災農家の集団移転を余儀なくされ、それを機に本格的に通年雇用の場として『観光立村』の志向をより強める施策を展開する。

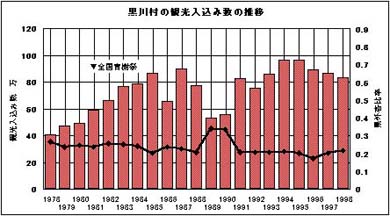

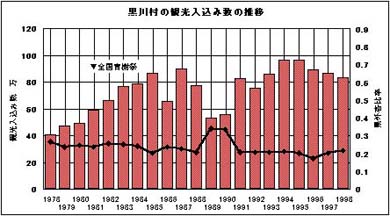

伊藤村長の就任から30年以上が経過し、黒川村は全国でも有数の長期政権となっている。現在では、村営ホテル3軒、スキーリフトも10を数えるとともに、「自然の王国づくり」を目標に通年型の集客施設を順次整備し、年間90万人以上の来訪者を入込んでいる。その結果、我が国の山村の多くが過疎地指定を受けている中で、平成2年度をもって過疎地域指定から解かれ、「自立」した地域へと発展を遂げることとなった。 →トップ

②始動時期の特徴

「雪かきとローソクの炎という“暗いイメージ”の払拭」「出稼ぎの増加に伴う人口減少・過疎化への歯止め」「若者達の意識の改革」等をテーマに、リフト1基の村営スキー場整備から黒川村の集客型地域づくりはスタートする。当初、村人の多くは半信半疑で村営のスキー場を見守っていた。オープンの年のスキー客は1万人5)程であったが、これまで「雪」が他地域の人々にとって魅力があり、集客を図れるものとは考えていなかった地域の人々にとっては、役場主導ではじめたこの先導的な事業が、地域の再発見のきっかけとなったものと考えられる。

また、地域活力を高める手立てとして、天皇家を迎える一大行事の誘致を活用している。『第23回全国植樹祭(1972年:天皇陛下)6)』『第5回全国育樹祭(1981年:皇太子陛下)』であり、さらには『第41回全国野鳥保護のつどい(1987年:常陸宮)』である。これらの行事の誘致は、①地域住民にとっての「栄光」、②国・県からの優先的な事業補助、③知名度の向上(ニュースによる宣伝効果)、④行事による関係者・来訪者の獲得といった様々な効果が地域に展開することを期待してのものと考えられ、リーダーの経営手腕が見事に発揮されたものであると言える。

さらに、リーダーは「ひとづくり」に力を注ぐ。それは『自力更生による地域づくり7)』という思想による。「カンフル注射のように民間資本を大量に投入して村を一気に蘇らすのではなく、村人が自分の手で、自身のために村を蘇らせることを目指す」ことを意図するものである。これは、あくまで地域づくりは、余所者に主眼をおくのではなく「集客」を手段と考え、<自分達のために>、そして<自分達が楽しむこと>を目指した地域づくりを第一義においているものと見られる。 →トップ

③集客のための商品の特徴

伊藤政権のもとで進められた集客型地域づくりは、当初は「雪」を活用しているものの、その後は地域の素材にこだわることなく、ニーズに着目して数々の商品づくりを展開する。これら商品づくりを区分すると、10年をひと区切りとして、より発展的に展開されてきている。

昭和40年代(第1期)では先導的事業の模索段階から全国植樹祭関連の本格的な施設整備8) へ、昭和50年代(第2期)では全国育樹祭をテコにスキー場とホテル(村営施設でのディスコ営業)を充実9)

するとともに、より積極的に集客するために観光バス事業を実施する。

そして第三期への展開を控え、「ニイガタ首長国連邦10)」というミニ独立国の一員としての活動によりユーモア精神を育むとともに、「自然の王国づくり」「特産品開発・販売(胎内ハム、モロヘイヤうどん、胎内牛、越の胎内(米酒)等)」「地域連携」「アンテナショップ」等の新展開の途を広げていく。 →トップ

④継続的取組みの特徴

集客型の地域づくり戦略から生まれた個別事業と住民との関わりを強めること11)が地域内に対する継続的取組みの基本としている。また、地域外では、アンテナショップの設置12)、広域地域との連携13)等、時代のトレンドを見定めて<絶えず新しい事にチャレンジ>している。このことを伊藤村長は人工衛星の軌道修正を例えに「時代に合わせて計画を見直し、絶えず舵取りをすることが必要14)」と言う。

町長就任当初の昭和30年代にめざした「新しい村」は『集客による新しい村づくり』として地域に展開され、継続・発展に向けて地域内での自発的事業展開への新たな局面を迎えている。 →トップ

[参考文献]

①浅野恭平(1993)『「新しき村」をつくれ-新潟県黒川村』

「いなか」の挑戦<P8~24>、実務教育出版

②木村・小山(1986)『「直営」のふるさとづくりで過疎から脱却』

祭りだワッショイ<P70~98>、日本経済評論社

③枝川公一(1992)『「役人ホテルマン」90万人観光客を呼ぶ(新潟県黒川村)』

プレジデント(輝け、日本の村長)<P250~257>、プレジデント社

④農山村活性化研究会(1990)『観光と農業を一体化した交流活動』

ハーフ・ソサイエティの新たな展開<P152~162>、ぎょうせい

⑤小山智士(1987)『ふるさと輪ッ・ハッ・ハッ・ハッ』

ふるさとビジネス成功のポイント<P162~175>、共同宣伝

⑥溝尾良隆(1990)『行政主導型の観光開発-黒川村』

観光事業と経営<P178~188>、東洋経済

⑦月刊観光編集部(1989)『観光事業による人づくり-胎内パークホテル』

月刊観光89.1<P33~38>、(社)日本観光協会

⑧レジャー産業編集部(1995)『リゾート事業90年代の系譜と展望』

月刊レジャー産業資料1995.4<P111~115>、綜合ユニコム

→トップ

[注釈]

1)大和時代第38代天智天皇即位7年(668年)「越の国より朝廷に燃土・燃水を献上せり」という記載が日本書紀の中に記されている。黒川の臭水坪群(通称「油坪」)は昭和53年11月に村の天然記念物に指定されている。

また、明治6年には、シンクルトン(イギリスの医師)が当地を視察、油坪以外の場所で手掘り井戸による採油を指導しその後鉱油会社が設立された。しかし企業ベースによる採油は現在は行われておらず、一部地区(塩谷地区)で副業的に採油が実施されている(文献④P153)。 →トップ

2)文献④P153

3)立候補は「仲間に担ぎ上げられ、自分の意思ではない」という(文献①P12)。

4)「新しい村」とは、白樺派の作家・武者小路実篤によって繰り広げられた新生活運動である。黒川村では伊藤村長の考えのもと、胎内川の河川敷を開墾して、50ヘクタールの農場を作り、村の青年が寝起きをともにしながら農作業に携わるといった、当時としては画期的な集団営農の理想郷をつくろうとした(文献①P14~15)。 →トップ

5)鉄道や道路網が整備されているわけでもない、知名度もない、大手資本からの打診もない、黒川村でのスキー場整備は<唐突な提案>であったと、地域の人々は見ていた。1万人の利用者では村の収入は微々たるものであったが、村人に与えた影響ははかりしれない。特に、スキーのファッショナブルな服装による地域住民の受けた刺激、冬の孤絶感からの開放は大きかったという(文献①P16)。 →トップ

6)「全国植樹祭」は年1回開催されるものであり、全国の候補地と競った上に、県下で1箇所しか行われない。黒川村では、「昭和41年、42年の災害からみごとに立ち上がったところを陛下にお見せしたい」との意図を伝えて、栄冠を射止めた。また、全国植樹祭は、10年後の全国育樹祭とセットであり、10年後の全国育樹祭の開催が約束されたものとなる(文献④P155)。 →トップ

7)文献③P253。

8)「全国植樹祭」では『国民宿舎・胎内グランドホテル』を、「全国育樹祭」では『胎内パークホテル』を中心に、レクリエーション施設等を整備している。なお、植樹祭には6000人、育樹祭には4000人の関係者が来訪している( 文献④P155 )。 →トップ

9)第3のホテルである「胎内ニューパークホテル」にはアフタースキーの施設として「ディスコ」がある。ディスコも含めて村営であるため、自治体で風俗営業の許可をとっており、全国的にも珍しいという(文献①P19)。 →トップ

10)「ニイガタ首長国連邦」の建国内容は文献⑤が詳しい。連邦の参加国は、朝日村、黒川村、笹神村、大和村、津南町、牧村の6町村である(その後聖籠町、両津市が加わった8市町村)。広域地域連合による東京での観光キャンペーンやふるさとフェアーを開催するとともに、「アラブ首長国連邦」との交流にも発展している(文献⑤)。 →トップ

11)「いまや2~3世帯に1世帯が何らかの形で村の施設と関わっている」という(文献①P19)。 →トップ

12)アンテナショップとなっている「浪漫亭」のオーナーは、開業前2年前に「胎内牛を丸ごと喰う会」で黒川村を知る。店の個性づくりのために、①北の産品、②変わった地名、③やる気の職員の3要件を満足する自治体と手を組もうと考えていた。山形県余目町、青森県田子町、北海道宇登呂町等と比較検討し、黒川村(胎内という名称)との連携を決心した(文献①P9)。 →トップ

13)ニイガタ首長国連邦の構成国の一つとして、首都圏や大阪(星の国マンション独立国)との交流、産直ルートの開発等を行っている。また、アラブ首長国連邦との関わりから数々の国際交流を展開している(文献④P161)。 →トップ

14)文献①P23

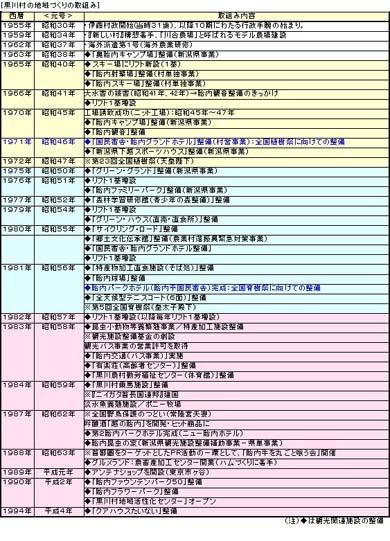

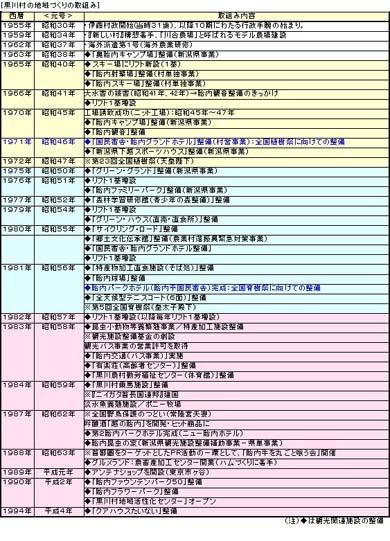

[地域づくり年表] →トップ

[来訪者データ] →トップ

[観光特性] →トップ

|