| ①概況ときっかけ

②始動時期の特徴

③集客商品の特徴

④継続的取組み

⑤参考文献

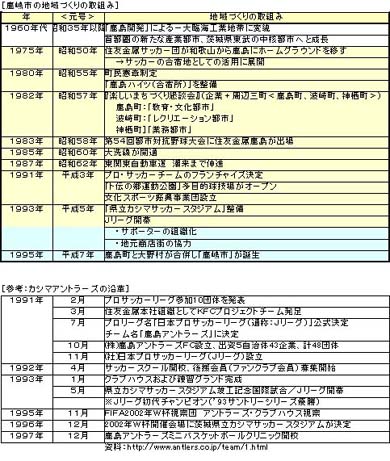

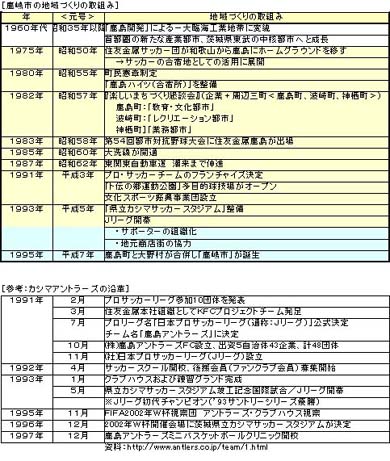

⑥地域づくり年表

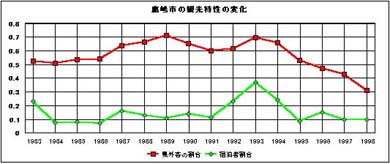

⑦来訪者データ

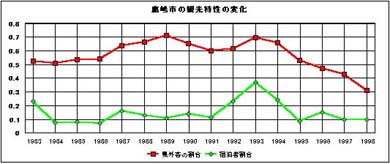

⑦観光特性

|

|

①地域の概況と地域づくりのきっかけ

かつて鹿島神宮の門前町、昭和30年代後半にはじまる大規模な工業地帯開発のまちといったイメージが強かった鹿嶋市は、今では「アントラーズ」のまちとしてその名を全国に馳せている。

本市を含む周辺地域では工業を主体とする鹿島開発が急速に進む中、地域の人口が昭和50年頃をピークに頭打ちの状況となった。その最大の原因は若者の流出にあり、都市機能の充実、とりわけ若者が熱中できる娯楽施設の充実が若者の定住を進める上で重要課題1)として緊急性を増していた。そのような状況下で、地元企業からの要請もあり、企業と周辺三町が一体となって各町が役割分担をしつつ楽しく賑わいのあるまちづくりを形成するための「楽しいまちづくり懇談会」が発足(昭和57年)された。また、同時期にJリーグが発足され、鹿嶋では『日本サッカー協会の拠点となる地域づくり』が積極的に進められることとなった。

Jリーグ(サッカー)による地域づくりは、まず試合開催による地域への集客が図られることが特徴であり、集客型地域づくりのひとつと見ることができる。しかしながら、ホームタウン制や地域アイデンティティ・地域密着を重要視するJリーグの場合、周辺市町村からの集客が主となっており、集客による地域経済への波及効果は大きなものではない。むしろマスコミに報道される地元サッカーチームの活躍を通じて、自分たちの町を強く意識し、自信や誇りを持つことの方が、地域づくりに大きな効果となっている2)。

鹿嶋市の地域づくりは、その切っ掛けが住民の内発的な要請によるものではなかったが、結果として、住民自らが生活の中に欠けていた何かを「Jリーグ(サッカー)による地域づくり」の中に見出し、スポーツを多様な形で受入れるとともに、スポーツボランティア等を通じて地域独自の住民参加型のまちづくりの『型』をつくり上げるものとなったことが特徴である。 →トップ

②始動時期の特徴

鹿嶋市のまちづくりは、就業機会の確保-経済動向に左右される企業誘致だけでは若者は定住しないことへの危機感から始まる。若者の心に訴える「何か」を探ることから着手している。また、周辺地域も同様のまちづくりの課題に直面しており、「楽しいまちづくり懇談会」を組織化、周辺地域が一体となる一方で各々が役割分担を図りつつ力を合わせて、地域全体の魅力向上のために「智恵」と「人(イベント)」と「金(出資)」を出し合っている。 →トップ

③集客のための商品の特徴

鹿島市では、アントラーズの前身である住友金属サッカー団がホームグランドを移した昭和50年代頃から「サッカーの合宿地」としての各種の地域づくりを進めていた。また、年間を通じて快適なスポーツ環境を提供できる気象条件であるとともに、剣聖塚原ト伝の生誕の地としての武道を重んじる風土も兼ね備えていた。

このようなスポーツ環境をまちづくり商品の素材とし、サッカーのプロリーグ化という情報を逸早くキャッチしてプロスポーツ倶楽部を誘致している。話題性のある取組みであったことから、マスコミを通じて広く地域内外にアピールすることとなる。また、一方では、具体的事業化に向けて、スポーツボランティア制度、サポーターの組織化、地元商店街の協力等、地域独自の支援体制を確立、さらには地域間交流施設としてスタジアムを含むスポーツ公園の整備を行う等、サッカーのプロリーグ化が切っ掛けとなって市民を巻き込んだ地域づくりへと発展させている。 →トップ

④継続的取組みの特徴

「サッカー観戦を一人でも楽しめるように」がスポーツボランティアの基本的考えである。すなわち、リピーターを確保するためのもてなしの展開である。また、サポーターを組織化することもリピーターを確保することに貢献している。

近年Jリーグ発足時期程の集客力はなくなりつつある3)が、サッカーのまちづくりにより得た鹿嶋流の住民主体・住民参加型の地域づくりは着実に地域に根差している。地域に蓄積されたこの「住民の活力向上のノウハウ」を活かし、新たな地域づくりへと展開することが今後期待されているもと見られる。 →トップ

[参考文献]

①岩渕祐二(1996)『アントラーズを育てたまち』

地域の活力と魅力①<P227~250>、ぎょうせい

②高橋義雄(1994)『サッカーの社会学』

<2章、3章に鹿嶋関連の記述>、NHKブックス

③鹿島町 (1991)『鹿島町勢要覧-かしま』

④大野村 (1994)『大野村勢要覧-はまなすと夢の咲く街』

(注)鹿嶋市は、1995(平成7)年9月1日に、鹿島町が大野町を編入合併し市制を施行した。各種計画や要覧は、旧鹿島町、旧大野村の資料を参考とした。

→トップ

[注釈]

1)文献①(P229)。

2)岩渕氏は、文献①の中で、「Jリーグ効果は、住民一人一人がアントラーズを心から受け入れているからこそ生じているのであり、アントラーズというチームをまちが育てていっている」としている。また、鹿島町の町民アンケート調査(平成6年度)でも新旧住民の交流や街の雰囲気の変化等が現われていることを評価している(文献①P246)。 →トップ

3)近年Jリーグの観客動員数は約1万人で、全盛期の94年に比べてほぼ半減していると報じている(読売新聞1997年10月7日)。

[地域づくり年表] →トップ

[来訪者データ] →トップ

[観光特性] →トップ

|

|

①カシマの名を全国に広めたサッカーの拠点・カシマスタジアム(W杯前)

②増築前のカシマスタジアム

③試合会場周辺では地元の漁協等が物産をテントで販売している。

④試合前のスタジアム周辺

⑤試合は全国にTV中継され、鹿嶋の名は全国にアピールされる。

⑥地元商店街によるスタジアムショップ。試合の時にしか販売されないグッズがある。「限定」の論理を活用した集客の好例。

⑦Jリーグの試合風景

⑧Jリーグの試合。開幕当初は年間60万人以上の集客を記録した。

⑨Jリーグの開幕にあわせて「カシマサッカースタジアム駅」を設置。

⑩スタジアム周辺での子供達のサッカー練習。サッカーのまちとしてのイメージが展開されている。

⑪もともとは鹿島神宮の門前町。

⑫1980年にJリーグの球団誘致に先んじて、合宿所としての「鹿嶋ハイツ」を整備

⑬江戸時代の剣豪・塚原ト伝の出身地。スポーツ文化の素地・歴史的環境を有していたわけである。

|