|

①地域の概況と地域づくりのきっかけ

『隣りの町(石川町)の温泉街に向かう何台もの観光バスをみて、「あのバスを止めたい、あの観光客をこの町で降ろしたい」と考え、それにより地元経済を潤わせ、産業を活性化させたい』との問題意識1)が、リーダー(町長)の着想の発端であった。藤田リーダーは全国でも珍しい女性の首長である。

福島県棚倉町では、このような町長の着想のもとに総合的なスポーツ・レクリエーション施設による集客型の地域づくりを進めている。1990(平成2)年4月にオープンした『ルネサンス棚倉』には50万人の利用者が訪れており、施設利用による経済効果や雇用効果のみならず、来訪者だけの施設ではなく〔地域の核・ふるさと交流の場〕としても機能している。

そもそも棚倉町の活性化戦略は、「スポーツによるまちおこし」と「歴史と文化のまちづくり」の2つの方向性を持つ。前者は『ルネサンス棚倉』として、後者は地域住民を中心とする「ふるさと学習」として民間まちおこしグループの活動2)へとつながっている。 →トップ

②始動時期の特徴

「起業家町長」「株式会社自治体論」に代表されるように、町長の志向を広くアピールし、リーダーとしての信頼を得る戦略から取組んでいることが特徴である。さらに、『スポーツは交流の窓口』との考えのもと、「体育施設総合整備計画(1981年)」から「スポーツ・レクリエーション基地整備(1983年)」へと発展させ、本格的なリゾート施設づくり構想を住民にアピールしている。

また一方で、民間コンサルタントの智恵(構想立案依頼)、県職員の事業参画への依頼、部門毎の運営ノウハウを有する民間企業への参画打診を行う等、「起業家町長」と称されるに相応しく、計画策定の段階3)から『公設民営型の施設づくり』を想起した外部からの智恵の獲得に奔走している。 →トップ

③集客のための商品の特徴

棚倉町の地域づくりの一つの柱である「スポーツによるまちおこし」は、まさに隣りの町(石川町)の温泉街に向かう何台もの観光バスをみて想起された『集客』を具体化したものである。<町外の人を呼び、産業の発展を促し、かつ町民にも望まれるものは何か>を考え、『ゴルフのためなら遠方にも人は出かける。ゴルフだけでなくスポーツならどうか。スポーツ・レクリエーション施設ならば、子供から老人までが楽しめ、しかも町民も気軽に利用できる。また、これらの施設は、レストランの食材の提供、土産物の開発・振興、ピーク時の町内宿泊産業への波及、事務用品等の関連産業への波及等、地元との関わりを強めることにより、地元産業の経済振興にも役立つ4)』と思考している。

すなわち、来訪者のニーズに着眼するとともに地元の共感・波及を熟考した発想から、『スポーツ』を素材とした新しい棚倉町の名所が誕生した。このことは、「住民が誇りに思い、遠隔地からも訪れる魅力あるまちづくりを目指した、21世紀に向けた一流水準のスポーツ・レクリエーション施設づくり5)」を施設の基本理念としているところからも見て取れる。

また、商品化を具体的に事業化する中にも棚倉の独自性が見られる。『棚倉方式』という新しい形の事業化手法6)の確立である。この棚倉方式とは、事業・運営のための第3セクターの組織化の方法のひとつである。 それは、単に中央から企業誘致して「経済的治外法権の施設」を整備することではなく、自治体が主導権をもち地元への経済的波及を高めるような「地元と一体となった地域整備の仕組み」を形づくったものであり、町長の思考である『株式会社自治体論』を具体的に実践するものである。 →トップ

④継続的取組みの特徴

ルネサンス棚倉の利用料金は、「公設民営型」としたため低廉な価格で質の高いサービスを提供することにつながった。そのため、1/3がリピーター利用であると言う。施設の運営は民間企業体であるため、私立高校の課外研修旅行やサークル合宿、企業の保養所契約等の団体客獲得により平日の宿泊施設の稼働率を高めるための手立てを講じている。

また、町民料金の創設についても考慮される等、まさに「ルネサンス棚倉」は地域住民にとっても交流者を受け入れる施設としての意味だけでく、〔地域の核・ふるさと交流の場〕としての意味も持ち、経済効果7)のみならず、地域内外の交流等の社会効果へと展開している。 →トップ

[参考文献]

①中野佐地子(1989)

『おんな町長奮闘記-福島県棚倉町のリゾート開発』、第一法規

②藤田満寿恵(1993)

『女性町長の挑戦・第三セクターを活用したリゾート開発』、北土社

③上妻英夫 (-) 『ルネサンス棚倉』

観光リゾート戦略データファイル(10)、リゾート研究会編、第一法規

④福島県棚倉町(1994)『第4次棚倉町振興計画-21世紀クリエートプラン』

⑤福島県棚倉町(1995)『棚倉町勢要覧1995』

⑥佐藤朋彦(1994) 『スポーツリゾート施設で地域活性化』

月刊晨1994年7月号<P114~117>、ぎょうせい

⑦月刊観光編集部(1993)『地域再生・ルネサンス棚倉』

月刊観光1993年12月号<P40~44>、社団法人日本観光協会

⑧高橋 茂(1997)『観光客と町民が共に楽しめるリゾートづくり』

観光文化 No121<P14~17>、財団法人日本交通公社

⑨江原靖男(1997)『ふるさとコミック棚倉発刊』

地域づくり1997年8月号<P8~9>、財団法人地域活性化センター

→トップ

[注釈]

1)文献①(P153~154)。

2)スポーツ交流をきっかけとして様々な活動へと広がっている。例えば、民間主導の「棚倉ふるさと興し会」「医療を考える町民の会」、町民劇団「冒険王」等が例示される(文献⑤P12~13/文献⑥P117)。 →トップ

3)文献①、第4章(P151~171)に詳しく示されている。また、「藤田町長の任命で、当時農林課の担当者であった鈴木氏が町活性化対策室長に抜擢され、提携会社の確保に奔走した。「金は出さなくてもいいからノウハウがほしい」。鈴木室長は観光客集客のためJTBに飛び込むとともに、提携先を探すためあらゆる人脈を利用した。その甲斐あって、施設管理とインストラクター派遣業務を担う大日本インキ関連会社の「ディックルネサンス」や、JTB関連の「サン&サン」が広報宣伝業務を担当することとなった」等、計画段階から出資会社が参画して、部門毎に専門ノウハウと人材を注ぎ込み、その結果、質の高いサービス提供を可能にしている(文献⑥)。 →トップ

4)文献①(P153~154)。

5)文献⑥(P114)。

6)町が事業主体となり民間が運営する独自の第3セクター方式を『棚倉方式』と称している。町が事業主体となることにより、新しい財源の道が開けた。具体的には、地方交付税措置のある地方債(地域総合整備事業債)が使えるようになった。具体的内容については、文献③および文献①(P168~171)が詳しい。 →トップ

7)直接的な波及効果としては、ルネサンス棚倉のレストラン部で使う材料や売店での土産品、その他の物品は原則として、地元の業者から購入することに決めている。年間で約2億8000万円の総仕入額を計上しているのをはじめ、タクシー、バス、スーパーマーケットの売上増等、5億円以上の需要が喚起されている。また雇用促進としては、地元からの採用が60人、スポーツインストラクターとして都会からのUターンも増加している。さらに、棚倉町物産振興会では、土産品の開発に着手しており、棚倉城跡にある大ケヤキにちなんだ「城の大けやき(クッキー)」を販売している他、従来からある「賀寿酒(松茸酒)」も本格的に土産品として売出す等、地元の売り上げは10%以上増加している(文献③P8791の3)。 →トップ

[地域づくり年表] →トップ

[来訪者データ] →トップ

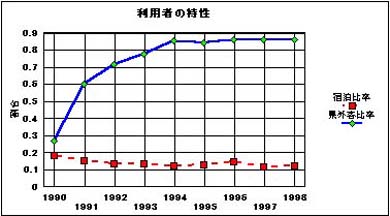

[観光特性] →トップ

|