|

①地域の概況と地域づくりのきっかけ

三島町の進める「ふるさと運動」は、多くの自治体が企業誘致や観光開発を中心とする地域づくりを進めていた昭和40年代前半、地域の置かれている地理的悪条件を地域が認識し、他地域の取組みとは異なった方向での地域づくりを展開しようとして発案されたものであった。

三島町のふるさと運動とは、『都市と山村との交流を図りながら、土地を売ったり資源を売ったりしないで、地域の自然と伝統を守りながら地域を開発すること1)』であり、全国に数ある「特別町民制度」や「ふるさと宅配便」の第一号のモデルとなったとはいうものの、始動期からあくまで『交流による地域づくり』を志向し、実践するものであった。三島町での取組みは、大規模な集客型施設を整備するといった華々しい地域づくりではなく、どちらかと言えば地味な取組みではあるものの、比較的早い時期から『交流』に着眼して着実な地域づくりを展開してきたと見ることができる。 →トップ

②始動時期の特徴

ふるさとづくりの骨格は、町長を中心とした5~6人の庁内横断的プロジェクトチームにより創られた。貯蓄の標語の中の「1億の貯蓄も1円から」という言葉をヒントに、自らが実践できる観光開発と地場産業の育成とに効果のある事業として『特別町民制度』のアイデアが生みだされる。

「ふるさとを持たない人にふるさとを」をキャッチフレーズとした『ふるさと運動』は、折りしも経済優先の高度成長の時代から安定成長の時代へと変わりつつある中で、心の豊かさや自然感を希求する時代のニーズに合致したこともあり、日本経済新聞全国版での紹介を機に多くの反響を得ることとなる。また、1974(昭和49)年4月の開始を前に、夏休みの子供達の合宿等の試験的取組みや、ふるさと信託(取扱い銀行=東洋信託銀行)の創設等の仕組みも準備している。

特別町民の中には、学識経験者や著名人等も多く、ふるさと運動を通じて、外部からの多くの智恵やアイデアを継続して得ている。さらに、「三島フォーラム」を継続的に開催し、ふるさと運動をより地域に広めると共に、地域に根差した運動に展開する試みも行っている。 →トップ

③集客のための商品の特徴

『ふるさと運動』の目指すもの2)は、①美しい自然を活かし人間性豊かなふるさとを地域住民と特別町民(会員や観光客等)が共に築くこと、②地域の人々と特別町民とが交流を通じて新しい人間関係を築くこと、③住民所得向上のために現金収入を得ることであり、定住者と交流者とがともに力を出して「ふるさと」と呼ぶに相応しい町づくりを実践しようとする取組みであり、大手資本に頼らない「地域内発型の地域開発」のひとつのモデルと見ることができる。

また、ふるさと環境や素朴な人情、地域の伝統や生活の智恵・技術等、全国のどこの山間農村地域にでもある素材を活用しているものの、都市生活者の琴線にふれるシステムを構成し、アピールしたことにより全国のふるさとづくりに波紋を投じるような商品となったものと見られる。

なお、ふるさとづくり運動は、あくまでありのままの地域を舞台とするものであり、大規模な施設整備を伴っていない。特別町民として訪れる会員や観光客のためには、補助事業や起債を活用し、あくまで無理のない施設整備を継続的に実施3)している。 →トップ

④継続的取組みの特徴

「ふるさと運動」は、三島町の未来をひらく5つのテーマの第一弾としての取組みであり、その後、第二弾としての「生活工芸運動」、次いで「有機農業運動」「健康づくり運動」「地区プライド運動」4)へと展開している。また、地域住民を対象に「三島フォーラム」を開催し、このふるさと運動等の一連のまちづくり運動を広くアピールするとともに、地域内外の多くの人々からの智恵を集め、まちづくりの実践に活かしている。

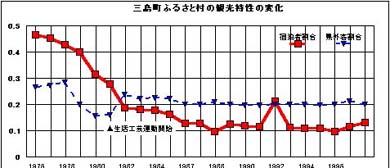

近年では三島町のふるさと運動(特別町民制度)をモデルとして、多くの地域でふるさと交流が実施されたための競合、交通条件としての地の利の悪さや季節の贈り物(ふるさと宅配便)のない三島町特別町民制度は、開始当初程の実績には至っていない5)。しかしながら、逆に来訪者(観光入込数)は増加傾向にあり、地域のリピーターとなる固定ファンも多い。

町長は、「三島町の地域づくりの取組みは山に木を植えるようなもの6)」と言う。ふるさと運動を始めとする5つの運動は、現在種播きが終わった段階であり、子孫の代になって初めて回収できるものと理解できる。地域づくりの目標やシステムの中での「ふるさと運動」は、集客による交流者の力をも借りて目標を実現しようとする手段の一つとして位置づけられる。なお、「花嫁に来たくなる町をつくる7)」が、三島町が目指す地域の将来の姿(基本テーマ)である。 →トップ

[参考文献]

①安達生恒編(1992)

『奥会津・山村の選択-三島町民による「ふるさと運動」20年の検証』、ぎょうせい

②佐藤長雄(1992)

『山村が光る時~三島町「ふるさと運動」20年の歩み』、財界出版局

③月刊観光編集部(1982)『“ふるさと運動”は町の顔』

月刊観光1982年9月号<P18~25>、社団法人日本観光協会

④三島町(1986) 『三島まちづくり絵本』

⑤三島町(1991) 『第二次三島町振興計画』

⑥日本経済新聞社編(1983)『都会人にふるさとを』

地方の挑戦<P161~165>、日本経済新聞社

⑦木村・小山(1986)『特別町民のパワーを活かした村づくり学習』

祭りだワッショイ<P191~208>、日本経済新聞社

⑧五十嵐冨英(1991)『ふるさと運動の発想-三島町』

地域活性化の発想<P25~29>、学陽書房

⑨矢澤源成 (1996)『「ふるさと」に生きる-山村の光を信じ』

地域の活力と魅力④<P37~48>、ぎょうせい

⑩月刊観光編集部(1987)『生活工芸運動と生活工芸館-三島町の新たな展開』

月刊観光1987年12月号<P34~39>、社団法人日本観光協会

→トップ

[注釈]

1)「昭和40年代前半は、どこの市町村でも企業誘致を地域づくりの中心施策に据えていた。しかし、三島町のように、山村で条件の悪いところは企業が残っても成功しない。そこで、地場産業の振興が必要となった。地場産業の育成の観点が、自分達で観光事業を推進しようということになり、『ふるさと運動』の展開となっていった(財界福島・1991年12月号、佐藤町長)」(文献①P25~26)。そこで大学教授に観光調査を依頼。結果は東京の会社に売って観光開発を行うこと。この結論に対し、当時助手の安間氏に相談。自分達は『都市と山村の交流をはかりながら、土地を売ったり資源を売ったりしないで、自然とここにある伝統を守りながら開発したい』という考えを申し出て、理解を得た(文献①P27~28)。 →トップ

2)文献①(P35)。

3)文献③(P23)。表-3「ふるさと運動関連施設の整備状況」が詳しく示している。

4)文献④の中で、『ふるさとの未来をひらく5つのテーマ』としてわかりやすく示している。また、第二次三島町振興計画の中でも、『町づくりの骨格となる5つの運動の推進』と題して計画に位置づけている。なお、この5つの運動は、第一次振興計画から「ふるさと運動を始めとする5つの運動を町づくりの柱とする」としてきたが、住民の精神運動として第二次三島町振興計画においても継続して推進する旨が記されている(文献⑤P86~99)。また、第二次三島町振興計画では、この5つの運動を「住民総参加によるまちづくり」という町づくり基本方針に位置づけている。 →トップ

5)特別町民世帯の推移は、1980年以降、ピーク時の1/2程度の約400世帯と低迷している。 →トップ

6)文献③(P20)。

7)第二次三島町振興計画のテーマは『人間尊重を基調とした明るく豊かな生活のできる町~花嫁に来たくなる町~』である(文献⑤P24)。 →トップ

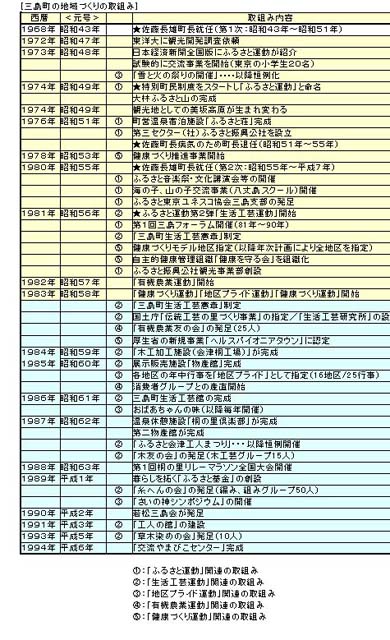

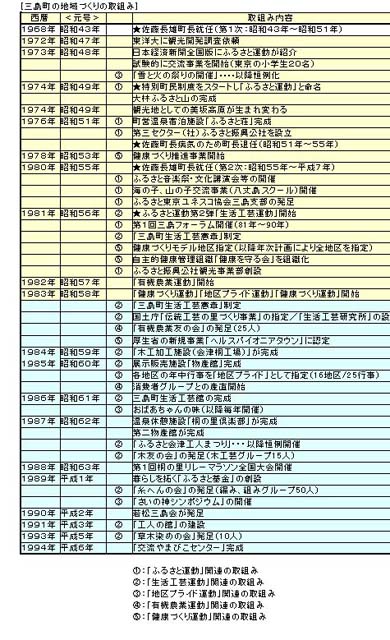

[地域づくり年表] →トップ

[来訪者データ] →トップ

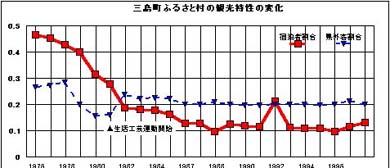

[観光特性] →トップ

|