|

①地域の概況と地域づくりのきっかけ

江戸時代、山岳信仰は観光スタイルの一つであった。山形県西川町も古くから出羽三山(月山、羽黒山、湯殿山)信仰の宿場町(宿坊)として栄えていた。西川町史によると、当時町内には、出羽三山の八方七口の山岳宗教のうち、岩根沢、本道寺、大井沢の3つの集落が存在していた1)。また、出羽三山は、北部日本における修験場の中心道場として、夏の登拝期間には関東・北陸等から訪れる多くの参詣者で賑わいを見せていたと言う(そのうちの大井沢では5千人の集客があった2)としている)。

昭和に入ってからの西川町は、製炭、養蚕、鉱山により地域経済を維持してきたが、昭和30年代の高度成長に伴い、町内の主要産業の斜陽化と鉱山の閉鎖に伴い、急激に過疎化の途を進むこととなった。当時の西川町は「山形県は47都道府県中35位の低所得県であり、その県内でも最下位の所得の町であり、若死の多い町であった」と横山町長が当時を振り返る3)。

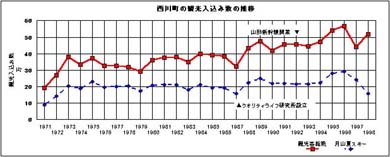

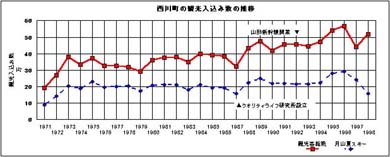

1974(昭和49)年に横山町長が就任して以来、『所得格差の解消と短命からの脱出』をスローガン4)に掲げた地域づくりが始まる。西川町の地域づくりの特徴は、まず地域住民の生活利便性を高める施設を整備しつつ、『月山夏スキー』による集客、『ふるさとクーポン制度』『月山自然水』のふるさと運動、さらに『西川塾』『クオリティライフ研究所』の人材育成事業等、数々の個性的な地域づくりの展開にある。

また西川町の地域づくりにはもう一つの特徴がある。それは「ダム事業」との係わりである。全国の多くの地域において、ダムと湖底に沈む地域(市町村)との間に乖離(闘争)が見られる中で、「ダム事業特有の事業の有効活用」「ダム事業を活かした集客力あるイベントの実施」「ダム(ダム湖)の観光文化への展開」等、ダムを積極的に地域づくりに組込んだ取組み方の中に西川町ならではの地域づくりの特徴が見られる。 →トップ

②始動時期の特徴

西川町の地域づくりは、町長の提唱するスローガンづくりから始まる。『一人あたり県民平均所得に追いつけ、追い越せ5)』という、住民にも理解しやすい端的な目標を掲げる。その上で具体的な政策として、レクリエーション都市の拠点施設や図書館等の「大規模プロジェクトの推進」と、一方では地域住民の生活に密着した地域課題に対して住民自らが計画づくりの主役となるような地域づくり等に取組む。

対外的には、地域の観光の目玉であった「月山の夏スキー」に新たな魅力を付加するものとして、1976(昭和51)年からスキー客を月山山頂までヘリコプターで運ぶ『ダイナミック月山ヘリスキー』を開催している。利用者は1日平均70人6)程度と多くはないが話題性のあるイベントとして注目された。また、「町の顔・名刺づくり」の一環として、町民歌、音頭、町民憲章、町の木・花・動物・色を制定する。中でも町民歌、音頭はレコード化され、町の名前の売込みや観光戦略としても利用している。

西川町の素地づくりのもっとも個性的な特徴は一貫した「ひとづくり」にある。前述の通り、始動期においては町内を16の地区に区分して、現在でいう「住民参加型のまちづくり」に早くから着手している。また、地方行政のプロとして企画提案型の職員づくりを目指す7)ために「職員提案制度」を導入、その提案の中から西川町の名を広める「ふるさとクーポン」や「月山自然水」等の商品を生み出す。さらに、地域内での智恵を磨き、結集するために「国内外研修派遣制度」の創設や「西川塾」の開塾、地域内の政策集団・シンクタンク機能をもつ「クオリティライフ研究所8)」を創設する。これらはいずれも『地域づくりはひとづくり』というリーダー(町長)の考えによるものである。

しかし先進自治体と西川町との違いを「一昔前までの地域おこしは、中央省庁、県庁に太いパイプをも持ち、強いリーダーシップを有する町村長に依存していた。しかしこれからは、地域の人々が本当にやりたいと思うことを、支援してやるような、人づくりにあると思う9)」と町長は言う。

外部とのネットワークを大切にしつつも、あくまで地域に目を向けて、節目節目に「ひとづくりを充実すること」こそが地域づくり活力の源であるとの考えが、地域づくりの発想の随所に息づいている。 →トップ

③集客のための商品の特徴

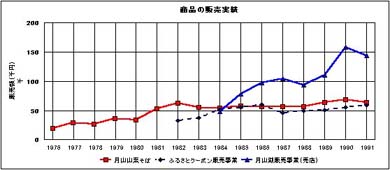

西川町では地域住民に目を向けた生活利便性の向上のための地域づくりを進めるとともに、一方で話題性のある集客のための商品づくりに取組んでいる。積極的に集客を図ることを主眼とした商品としては、次の3つの商品を発想し展開している。

第一は『ダイナミック月山ヘリスキー』である。そもそも1959(昭和34)年に第1回月山スキー大会を開催する等、積極的に誘致を進めてきた月山夏スキーは、1973(昭和48)年には観光客20万人を突破して実績と定着をみた。さらに月山夏スキーの新たな魅力づくりを行おうと発想された商品が当該集客事業であり、スキー客を志津から月山山頂までヘリコプターで一気に運び、約3時間、13Kmに及ぶダウンヒルコースを下るダイナミックなスキーを満喫してもらおうとする考えから生まれたものであり、客層を絞り込んでより高度なサービス10)を提供しようとするものである。

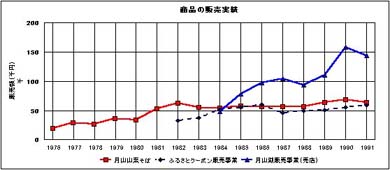

第2の商品は「名物づくり」である。先にも示したように、西川町は出羽三山信仰の行者宿、休憩処として栄えた歴史があり、地域ではこれまで豊かな自然を背景とした山菜料理で客をもてなしてきたノウハウを有していた。そのノウハウを地域全体で展開し、増加しつつあった観光客に提供することで地域振興を図ろうと企画されたものである。単に地域特産品を創出するだけでなく、地域内の民宿や旅館、食堂等が一つになって(組合を設立)、コンロ、鍋、食器、はし袋に至るまで共同製作・共同購入し、地域全体で『西川名物・月山山菜そば』を売出そうとする志向に『集客型地域づくり』の商品としての意味がある。国道112号を通過する海水浴客や盆の帰省客で賑わう8月、春と秋の行楽シーズンの売上げが多く、『食』による集客の実績11)を上げている。

第3の商品は、『ふるさとクーポン制度とツアー企画』に集客型地域づくりの志向を見て取れる。「ふるさとクーポン制度」は、現在では全国多くの地域で実施されている「ふるさと運動(宅配便)」の一つとの見方ができる。しかし西川町の特徴は、単にふるさと産品を送るだけでなく『(観光)ツアー企画』を商品に盛込んでいるところにあり、そこに他地域との違いが見られる。この「月山めぐりツアー」と称する観光ツアー企画は、ふるさとクーポン制度を開始した3年目から開催されている。 →トップ

④継続的取組みの特徴

西川町では、地域づくりの中核となる組織の展開の仕方に継続・発展の特徴がある。寒河江ダムを中心とした整備が進む中、まず観光開発に民間の発想と活力を導入するために『水源地域管理公社12)』を設立する。その組織を核に、一元的に規格、開発、事業化を推進し、より戦略的な事業展開を図るための組織化が模索される。『西川町総合開発株式会社13)』は、このような背景のもとに組織化されたものであり、西川町が標榜する「まちづくり型観光地づくり」の推進母体としての役割を担い、集客による地域づくりにより得られる効果を、地域全体として積極的に受け止めようとする姿勢が、この仕組みづくりに見て取れる。

→トップ

[参考文献]

①西川町史編纂委員会(1995)

『西川町史<上巻>~原始・古代・中世・近世編』、西川町

②横山万蔵(1992)

『過疎山村における地域づくり-過疎克服の哲学(山形県西川町)』

地域開発1992年2月号<P16~23>、日本地域開発センター

③西川町(1993)

『西川町町勢要覧-歩み<STEP by STEP>』、山形県西川町

④農山村活性化研究会編 『山形県西川町における都市との交流』

ハーフ・ソサイエティの新たな展開<P119~129>、ぎょうせい

⑤五十嵐冨英(1991)『多品種少量生産のふるさとクーポン』

地域活性化の発想<P181~186>、学陽書房

⑥高寄昇三 (1990)『特産品開発型への発想』

地方自治新領域<P76~77>、学陽書房

⑦亀地 宏 (1988)『ふるさとクーポン-山形県西川町』

まちづくり交響曲<P72~88>、ぎょうせい

⑧西川町商工観光課(1984)『発想の転換から生まれた「月山山菜そば」』

月刊観光1984年2月号<P19~21>、日本観光協会

⑨佐藤朋彦 (1996)『職員提案制度が職員の姿勢を変える-山形県西川町』

月刊晨1996年7月号<P96~99>、ぎょうせい

⑩森 巖夫 (1992)『塾活動の原点、ここにあり』

地域おこし最前線<P97~108>、家の光協会

⑪井上美恵子(1989)『まちづくり未来戦略-クオリティライフにしかわ』

The まちづくりView No6 <P88~96>、第一法規

⑫松田武志 (1990)『交流事業からの町おこし・西川町の取組み』

月刊観光1990年6月号<P18~20>、日本観光協会

⑬レジャー産業編集部(1996)『月山湖-水の文化館(山形県西川町)」

月刊レジャー産業資料 1996年12月号<P144~145>、綜合ユニコム

⑭西川町 (1986) 『第3次西川町総合開発計画-クオリティ・ライフにしかわ』

⑮西川町 (1995) 『第4次西川町総合開発計画-西川町しあわせづくり物語』

→トップ

[注釈]

1)文献①(P959)。

2)文献①(P959)。出羽三山参詣者を数量的に把握することは、現代の観光統計においても難しい上に、歴史時代の参詣者の実数を性格に捉えることは困難であるとの前提の上で、登拝口に残された資料から、5千人/シーズンの概算値を示している。「大井沢の志田草雨の日記『光陰自他録』に、天保12年(1841)7月21日道者8千人着、天保15年(1844)8月1日大日寺湯殿山参詣5千人着餅搗あり、・・・略・・・。5千人到着を記念して、餅つきをして祝う等、年間参詣者数の最低基準(目標入込み数)を5千人であったことを意味している」としている。また、同様に明治6(1873)年に大日坊と注連寺が東京府に提出した文書にも参詣者数が記されており、この資料からも大日寺の年間参詣者数がほぼ5千人程度であったことが裏付けられている。 →トップ

3)文献②(P16)。

4)横山町長が就任した翌年、西川町では、1975(昭和50)年に『西川町総合開発計画』を策定している。その中で、①一人当たりの県民平均所得に追いつけ追い越せ、②大規模プロジェクトの推進、③道路交通および教育環境の整備、④地域資源の活用の4つの重点施策を定めている。 →トップ

5)横山町長が就任した1974(昭和49)年の平均個人所得は、739千円(県平均926千円)であり、対県比は79.8%であった。町長のスローガンによる各種の地域づくりの結果、1986(昭和61)年には、2024千円で県平均を抜き、就任当初の『一人あたり県民所得に追いつけ、追い越せ』は達成される。また、このスローガンは、1961(昭和36)年の、池田首相の『所得倍増計画』と同様、住民にわかりやすい目標を提示したものと考えられる。 →トップ

6)『ダイナミック月山ヘリスキー』の利用者は、昭和51年には200人(4日)、昭和52年440人(8日)、昭和56年~59年は、345人、398人、597人、425人であり、6年間で2405人(33日)であった。しかしながら、環境庁による自然特別保護地域内の規制により、1985(昭和60)年からは中止されている(文献③P29)。 →トップ

7)文献②(P18)。「ふるさとクーポン事業」「月山自然水」の事業化に至ったきっかけや経緯を町長が述懐している。「役場の職員は、ひとごとと思わないで、地方行政のプロとして調査研究し、価値ある施策を積極的に提案してほしい。ただ、地方行政のプロである以上、単なるアイデアだけでなく、その施策を具体化するための法的根拠、財源にまで言及するように」と、職員を信頼し、地域づくりのプロとしての誇りを高めるように指導するとともに期待を寄せている。 →トップ

8)『クオリティライフ研究所』は、「第3次西川町総合開発計画(1985(昭和60)年策定)」のシンボル事業の一つとして掲げられた事業である。同研究所は、「新しい時代にふさわしい活力ある地域づくりを担うに足るシンクタンク」であるとともに、「町民と行政に対する提言、学習、実践機関である」と位置づけ、1982(昭和62)年に創設された。研究評議委員として外部からの学識経験者を招聘するとともに、あくまで地域課題に対して町民の英知とエネルギーを結集し、総合的かつ長期的視点に立って地域づくりを進めている(文献③P53)。 →トップ

9)文献②(P23)。

10)利用料金は、入会金2000円、山頂まで15,000円、姥ケ岳山頂までは12,000円程のセット商品であった(文献③P29)。 →トップ

11)『月山山菜そば』の売上状況をみると、当初2~3万食だったのが、現在では6~7万食と、3~4倍へと増加しており、地域特産品としての定着が見られる(文献③P29、同P113)。 →トップ

12)『水源地域管理公社』は、町(50%)、商工会(20%)、農協(20%)、森林組合(10%)で構成され、①水源地域としての環境保全、②寒河江ダム周辺環境整備施設の維持管理、③レクリエーション都市の公園施設の維持管理等を具体的常務とする組織体である(文献③P43)。 →トップ

13)西川町では、「ふるさとクーポン」「月山自然水」「月山湖売店」等の事業展開を図るなど、地域活性化に取組んできた。しかしながら、基本的には自治体の事業としての性格を有していたために、雇用吸収力、経済効率性、波及効果等に関して限界や制約があるとともに、事業相互の有機的連携、新規事業に対する機動性、事業そのものの効率性に欠ける面もあり、一元的に規格、開発、事業化を推進し、より戦略的な事業展開を図る必要性にせまられていた。そこで、①西川町の地域イメージの確立、②地域資源の有効活用、③競争原理の導入、④雇用機会の確保、⑤民間活力の導入といった観点から、『西川町総合開発株式会社』を設立することとなった。事業内容は、これまで町及び水源地域管理公社が行ってきた業務を引継ぐとともに、新規事業・業務開発を担うこととし、「まちづくり型観光地」を形成する母体としての役割を当該事業に期待している(文献③P59、61)。 →トップ

[地域づくり年表] →トップ

[来訪者データ] →トップ

|