①地域の概況と地域づくりのきっかけ

青森県金木町は、小説家太宰治や歌手吉幾三の出身地であり、典型的な過疎の町である。「こんな町には何も無い。働く場もないから大きくなったら出ていった方が良い」という親たちの声を聞き、子供たちに「夢や誇り」をもってもらいたい1)、と考えたことから金木町の地域づくりは始まる。

過疎化しつつある金木町では、まず第一に元気にならなければならない。そのためには「華やかなイベント」が好ましいものの、町の中だけで実施したのでは事業的に成立しない。そのために人口集積地域の人々を惹き込みことを目論み、『遊び心』をもちながら<明るく・楽しく>を基本に、都会と田舎(金木町)が交流できる場をつくることを目的2)とした地域づくりを展開する。いわゆる『集客』を目指した地域づくりである。

金木町の地域リーダーは首長や行政ではない。Uターン3)した若きリーダーであった。東京での生活、また広告代理店に勤務した職歴から『イベント』を仕組んだ地域づくりを積極的に展開する。地域ではやっかいものとされていた『地吹雪』を素材として『マイナスをプラスに転じさせる発想』によって地域イメージを作り上げ、特にオフシーズンでの集客を図っている。 →トップ

②始動時期の特徴

地域を見つめ直した時に、太宰治の『津軽』の中の七雪に出会う。「津軽には七つの雪がある4)」というものの、もう一つ『地吹雪』という雪があることに気付き、それが地域づくりのヒントとなる。また、時代のトレンドを考えると「農業の伸びる余地はなく将来の町の産業は余暇やゆとりを柱としたもの5)」と判断する。「地吹雪で集客のドラマづくりができる」と考えるものの、周囲からの反対の声6)は多い。リーダー側近のコアグループへの問い掛け、旅行代理店回りを通じて、意見を聴き入れ、その結果『地吹雪体験ツアー』を企画・実践し、関連事業もあわせて展開する。

また、「参加者の声(意見)こそ最大の情報7)」と考えるとともに、広域的な組織づくりを行い、共同で智恵を出しあうとともに、広域事業へと発展させている。 →トップ

③集客のための商品の特徴

金木町の集客商品は、『冬(地吹雪)』と『津軽弁』を素材とするものである。いずれも、これまでの地域の常識では<マイナスイメージ>であったが、それを商品の材料としたことが第一の特徴である。地域の人々にとって日常的なものであっても、来訪する人にとっては非日常的なもの8)、感動に値する<地域の光>であることに気付いたことが、「地吹雪ツアー・津軽の雪遊び」「ストーブ列車車内サービス」「北東北厳寒ツアー」「津軽弁講座」等の一連の商品を誕生させたものと考えられる。

第二の特徴は、参加者(来訪者)が主役であり、地吹雪を媒介として『参加者(来訪者)と地元住民とが交流できること』を目標としていることである。参加者を主役とすることにより、地域の人々が「日常の気持ちのままで<もてなしの心>をもつこと」ができ、それこそが参加者(来訪者)の心を惹くものとなっている。<やってくる人、やっている人が楽しくなくて何のための地域おこしか9)>という考え方であり、『関係者がワクワクできること』こそが地域づくりの源であり、また活動した結果でもあると見ることができる。 →トップ

④継続的取組みの特徴

地吹雪体験ツアーが始まって10年が経つ。始めは反対の声も聞かれたが、2年目以降は理解者も徐々に増え、当初の反対の声とは反対に確実に地域イメージを高めることにつながっている。しかし町としての季節的な集客イベントに留まっており、関連する産業への波及はまだ少ないと言う10)。

地吹雪体験ツアーを始めとする様々な関連事業を継続させるためには、津軽地域として、また文化・小説を縁として始めた「太宰・啄木ホットライン」等の広域事業として位置づける必要があると考えており、広域事業の中での展開に期待を寄せている。広域として取組むことの意義について地域づくりリーダーは『東北の各地はそれぞれライバルである。しかし、それを点として張り合っても意味がなく、つながってこそ集客増につながる。また、お互いが切磋琢磨する意識を持つことで、受け入れの体制が充実する11)』と考えていることも興味深い。 →トップ

[参考文献]

①鳴海勇蔵(1997)

『地吹雪ツアー熱闘記~太宰の里で真冬の町おこしに賭ける男』、はる書房

→トップ

[注釈]

1)地域づくりリーダーは金木町で子供相手のピアノ教師をしており、レッスンの中で子供から聞いたという(文献①(P53))。 →トップ

2)あくまで活動のねらいを「楽しみ、明るさであり、都会と田舎との顔の見える交流である。そして、子供達が残りたくなる誇れる町づくりに役立つことである」としている(文献①(P14))。 →トップ

3)リーダーの経歴、Uターンの理由は文献①の第2章が詳しい。

4)太宰治著の『津軽』には、「津軽には七つの雪があるという。「こな雪」「つぶ雪」「わた雪」「みず雪」「かた雪」「ざらめ雪」「こおり雪」である」。この七雪にヒントを得て改めて地域を見直してみると、『地吹雪』こそが地域を代表する素材であると気付く(文献①(P64))。 →トップ

5)ふるさとを再発見するために統計等を隅無く勉強した結果、農業は伸びる余地が少ない。それよりも国民生活の間には、余暇やゆとりを求める風潮が強まっていることを確認。第三次産業の育成こそが町の活性化につながると考えた(文献①(P57~P58))。 →トップ

6)「地吹雪は外から見るとマイナスイメージしかない。恥ずかしいだけだ(P64)」「町のやっかいものを宣伝することにより町のイメージダウンにつながる(P69)」「正気の沙汰ではない(P10)」「企業誘致の支障となる(P10)」等の反対意見が多かった。しかし県の観光課だけは好意的に賛同の意を表したという。 →トップ

7)文献①(P121)

8)平成9年3月にNHKは「未来派宣言」という番組で金来町の地吹雪体験ツアーを放映した。その際のテーマは『逆・非日常性の発見』であった。 →トップ

9)文献①(P183)

10)これほど有名になった地吹雪体験ツアーであるが、これに関連した産業化の芽が育たないことにジレンマを感じているという。町中で「地吹雪懐石」と「地吹雪ラーメン」という地吹雪関連料理を出している店がある程度である(文献①(P172))。 →トップ

11)文献①(P178)

※リーダーは自らを地域プロデューサーと考えており、そのための資質として、①人脈ネットワーク(異業種)、②アンテナ(情報の儒発信に工夫すること)、③個性化(独自性)、④説得術、⑤イメージ、⑥押しの強さ、⑦交流術、⑧勝ち馬に乗る(プラス指向)、⑨金銭感覚、⑩異性の意見をヒントに別の視点から考えること、の10の要件をあげている(文献①(P123))。

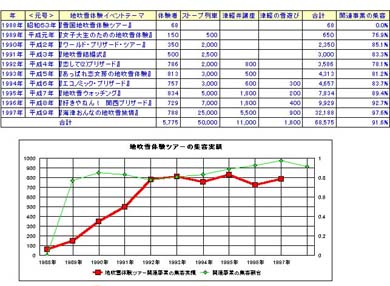

[地域づくり年表] →トップ

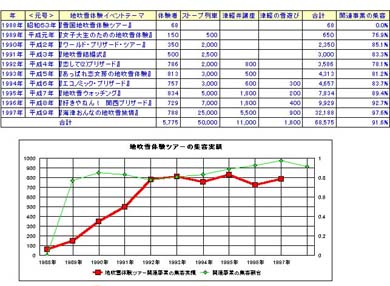

[来訪者データ] →トップ

[観光特性] →トップ

|