|

嘆抧堟偺奣嫷偲抧堟偯偔傝偺偒偭偐偗

丂変偑崙偑崅搙宱嵪惉挿傪恑傔傞徍榓30擭戙屻敿偐傜巒傑傞抮揷挰偺乽儚僀儞偺傑偪偯偔傝乿偼丄戝暘導戝嶳挰丄搾晍堾挰偲暲傃乽抧堟偯偔傝偺愭恑帠椺乿偲偟偰偙傟傑偱懡偔偺暥專偵傛傝徯夘偝傟偰偒偨丅抮揷挰偺抧堟偯偔傝偺庢慻傒偼丄乽儚僀儞偺傑偪丒抮揷乿偺僉儍僢僠偵戙昞偝傟傞傛偆偵丄堦尒摿嶻昳偵傛傞抧堟偯偔傝偺惉岟椺偲尒偑偪偱偁傞丅

丂偟偐偟側偑傜抮揷挰偺40擭娫偵傕榡傞抧堟偯偔傝偺庢慻傒傪拲堄怺偔尒傞偲丄乽儚僀儞忛乿偺姰惉偑揮婡偲側偭偰丄怴偨側搑偑揥奐偝傟偰偄傞丅抮揷挰偺抧堟偯偔傝偺偒偭偐偗偼丄徍榓27擭弔偺廫彑壂抧恔丄偝傜偵28擭丄29擭偺椻奞偑抮揷挰偵懡戝側旐奞傪傕偨傜偟偨偙偲傊偺懳墳偐傜巒傑傞丅抧恔偲椻奞傊偺懳墳偼丄抮揷挰偺嵿惌傪婋婡揑忬嫷偵捛偄崬傒丄徍榓30擭偵惂掕偝傟偨乽抧曽嵿惌嵞寶懀恑慬抲朄乿偺懳徾抧堟偵巜掕偝傟傞摍丄抮揷挰偺抧堟偯偔傝偼乽嵿惌嵞寶抍懱乿偐傜偺扙媝偲抧堟撪偺怴偨側嶻嬈偯偔傝偵捈柺偡傞偙偲偲側偭偨丅摉帪挰挿偵廇擟偟偨娵扟巵1)偼丄抮揷挰偺挰惌偺拰偲偟偰乽擾嬈傪婎斦偵偟偨抧堟偯偔傝乿傪悇恑偡傞堦曽偱丄廬棃偺墑挿忋偵側偄怴偨側敪憐偲偟偰乽傇偳偆偲儚僀儞偯偔傝乿偲偄偆怴婯尋媶奐敪僥乕儅偵庢慻傒丄娭學幰偺巀摨偲嫤椡傪摼偮偮丄尰嵼偺乽儚僀儞偺傑偪丒抮揷乿偺傑偪偯偔傝偺婎慴傪宍惉偟偨丅

丂偦偟偰儚僀儞偯偔傝偺惉岟傪傂偲偮偺愡栚偲偟偰乽儚僀儞忛乿偺姰惉傪尒傞丅偙偺巤愝偼丄嶻嬈嫆揰乮僽僪僂丒僽僪僂庰尋媶強乯偱偁傝丄抧堟廧柉偵偲偭偰偺僔儞儃儖嫆揰偱偁傝丄抧堟奜偺恖乆偵懳偟偰偼怴偨側廤媞巤愝偲偟偰偺栶妱傪帩偨偣偰偄傞丅

丂偝傜偵丄挰塩偺儕僝乕僩僝乕儞偲偟偰偺乽傑偒偽偺壠乿傪惍旛丄儚僀儞暥壔怳嫽偺堦彆偲偟偰乽壒妝僉儍儞僾乿傕巒傔傞丅傑偨丄儚僀儞傪拰偵亀枴丒壒丒崄傝偺傑偪偯偔傝亁傪揥奐偟丄壒偺嫆揰偯偔傝偲偟偰愭偺壒妝僉儍儞僾偵壛偊偰乽抮揷挰揷墍儂乕儖乿傪惍旛偡傞丅

偙偺傛偆偵丄乽儚僀儞偺傑偪丒抮揷乿偼丄抧堟撪嶻嬈偲偟偰彜昳壔偝傟偨儚僀儞傪婎慴偵丄儚僀儞偯偔傝偱摼偨抦柤搙傪妶偐偟側偑傜丄亀廤媞亁傪昗炘偡傞抧堟偯偔傝2乯傊偲拝幚偵揮姺傪恾偭偰偄傞丅丂丂仺僩僢僾

嘇巒摦帪婜偺摿挜

丂抮揷挰偺抧堟偯偔傝偺摿挜偼乵嶻抧宆乶偐傜乵廤媞宆乶傊偺揮姺傪恾偭偨偙偲偵偁傞丅偦偺偨傔丄慺抧偯偔傝偼乽儚僀儞乿偺彜昳壔偵岦偗偰偺庢慻傒偲偲傕偵揥奐偝傟偰偄傞偲尒偰傛偄偱偁傠偆丅

丂抧堟偯偔傝偺儕乕僟乕偲側傞娵扟巵偑乽儚僀儞偯偔傝乿傪拝憐偟偨偒偭偐偗偼丄抧堟偵帺惗偟偰偄傞嶳僽僪僂傪敪尒3)丄帪戙偺摦岦傪尒掕傔偰乽儚僀儞偯偔傝4)乿傪峔憐偡傞丅儚僀儞偯偔傝(儚僀儞偺嶻抧壔)偺幚尰偵岦偗偰偺庢慻傒偵偼懡偔偺妛傇傋偒抭宐偑偁傞偑丄偦傟偼暿峞5)偵埾偹傞偲偟偰丄偙偙偱偼偦偺庡梫側懌愓偺傒傪庢傝傑偲傔傞丅

丂傑偢挰挿偼丄挰挿懁嬤偺儊儞僶乕傪峔惉偟傾儞僌儔偱儚僀儞偯偔傝傪恑傔傞丅柦戣偼乽抧堟偵揔偡傞傇偳偆傪尒弌偟峀傔傞偙偲乿偲乽儚僀儞偯偔傝偵岦偗偰偺庰憿柶嫋傪庢摼偡傞偙偲乿偺俀偮偱偁偭偨丅挰挿懁嬤偺儊儞僶乕傪拞怱偵丄傑偨挰挿慖偱帺暘傪扴偓弌偟偨惵擭擾壠傪墳墖抍偲偟偰棟夝傪峀傔傞丅偝傜偵丄乽僽僪僂嵧攟怳嫽彠椼忦椺乿傪惂掕偟偰廧柉偺嶲壛傪媮傔傞偲偲傕偵丄儚僀儞偯偔傝偵偮偄偰偼悢乆偺崙嵺僐儞僋乕儖偵弌昳丄庴徿偡傞偙偲偱亙抧堟偺屩傝亜傪傾僺乕儖偟偰偄傞丅

丂傑偨丄捈嬤偺怑堳偺尋廋傪偒偭偐偗偵丄峀偔抧堟廧柉傪懳徾偵乽儚僀儞僣傾乕乿偲徧偡傞尋廋傪幚巤丄亙奜偐傜抮揷挰傪尒偰峫偊傞偙偲亜傪媮傔傞丅偝傜偵丄儚僀儞偯偔傝偑婳摴偵忔偭偨抜奒偱偼丄挰柉偵偟偐庤偵擖傜側偄乽挰柉娨尦儚僀儞乿偺攝晍傗丄棙塿嬥偺娨尦傪幚巤偟偰偄傞丅偙偺傛偆側堦楢偺慺抧偯偔傝乮傇偳偆偲儚僀儞偯偔傝乯偼丄乽儚僀儞忛乿偺姰惉傪傕偭偰師偺抜奒傊偲堏峴偡傞丅丂丂仺僩僢僾

嘊廤媞偺偨傔偺彜昳偺摿挜

丂抮揷挰偺亀廤媞宆抧堟亁偲偟偰彜昳偼丄乽傇偳偆丒儚僀儞乿傪婎慴偲偟偰憂傜傟偨亀儚僀儞忛亁偲丄偦偺屻偺傑偒偽偺壠偵偍偗傞亀壒妝僉儍儞僾亁偱偁傞丄偲尒偰偄傞丅傑偢丄亀儚僀儞忛亁偼丄愭偵榑偠偨傛偆偵嘆嶻嬈嫆揰乮僽僪僂丒僽僪僂庰尋媶強乯丄嘇抧堟(儚僀儞偺傑偪)偺僔儞儃儖丄嘊棃朘幰偺岎棳巤愝乮儚僀儞偯偔傝偺尒妛丄挰塩儗僗僩儔儞丄僀儀儞僩夛応乯偲偟偰偺堄枴傪桳偡傞巤愝偱偁傞丅傑偨丄儚僀儞忛偼儓乕儘僢僷偺屆忛傪儌僠乕僼偲偟偨摿挜揑側宍懺偱偁傞丅偙偺傛偆側宍懺偲偟偨攚宨偼丄挰柉尋廋惂搙偺乽儚僀儞僣傾乕乿偱儓乕儘僢僷偵弌偐偗偨嵺偵儔僀儞壨斎偱尒偐偗偨屆忛偺晽宨偑尨宍偲側偭偰幚尰偝傟偨傕偺6)偱偁傞丄偲尵偆丅偁傞堄枴偱偼丄巤愝偺婡擻傗巤愝偺桳偡傞堄枴偁偄偼杮暔偱偁傞偑丄宍懺偼彅奜崙偐傜偺柾曧乮儌僲儅僱乯偱偁傞偲尒傜傟傞丅

丂戞擇偺亀壒妝僉儍儞僾亁偼丄儚僀儞忛姰惉偺梻擭偵僆乕僾儞偟偨乽傑偒偽偺壠7)乿偑廃曈偺戝宆儕僝乕僩巤愝偲嫞崌偡傞忬嫷壓偱偺怴偟偄庢慻傒偲偟偰巒傔傜傟偨傕偺偱偁傞丅帺慠娐嫬偲儕僝乕僩晽偺巤愝丒僒乕價僗偲傪妶偐偟偮偮丄乽壒妝乿傪怴偨側廤媞偺僥乕儅偲偟偰摿挜偯偗偨傕偺偱偁傝丄壞婫偺堦掕婜娫丄慡崙偺僾儘偺壒妝壠傪栚巜偡恖乆傪廤傔偰幚巤偡傞乽壒妝僉儍儞僾乿偼丄巤愝偺僀儊乕僕偲怴偨側枺椡偯偔傝偵峷專偟偰偄傞丅丂丂仺僩僢僾

嘋宲懕揑庢慻傒偺摿挜

丂亀壒妝僉儍儞僾亁偺幚巤偼丄乽儚僀儞偺傑偪丒抮揷乿偐傜亀儚僀儞傪拰偵乽枴丒壒丒崄傝乿偺傑偪偯偔傝亁傊偲丄傑偪偯偔傝偺僥乕儅傪傛傝戝偒偔揥奐偡傞傕偺偲側偨丅挰偱偼丄偙偺傑偪偯偔傝偺曽岦惈偵偟偨偑偭偰

乽枴乿ゥゥゥ挰塩儗僗僩儔儞8)偺儊僯儏乕偺廩幚丄傑偒偽偺壠偺僶乕儀僉儏乕摍

乽壒乿ゥゥゥ揷墍儂乕儖偺惍旛9)丄僒儅乕僐儞僒乕僩丄壒妝僉儍儞僾摍

乽崄傝乿ゥゥ僴乕僽10)丄慡崙抮揷挰傆傞偝偲桭偺夛11)丂摍

傪愊嬌揑偵揥奐偡傞偲偲傕偵傾僺乕儖偟偰偄傞丅

廤媞宆抧堟偲偟偰偺媞憌偼丄廃曈偺戝宆儕僝乕僩巤愝偑僞乕僎僢僩偲偟偰偄側偄壠懓偯傟傪婎杮偵丄壒妝摍傪僥乕儅偲偟偰摿挜偯偗傪峴偭偰偄傞丅傑偨丄峀堟楢実偵傛傞廤媞乮慡崙抮揷傆傞偝偲桭偺夛丄媿嬺偄僔儞億僕僂儉丄巓枀搒巗妛惗岎棳乯摍丄乽抮揷挰偺棟夝幰乿偺椫傪峀偘傞偙偲偵傕庢慻傫偱偄傞丅丂丂仺僩僢僾

丂

丂

丂

乵嶲峫暥專乶

嘆抮揷挰巎曇廤埾堳夛乮1988乯亀抮揷挰巎亙忋姫亜亁丄抮揷挰栶応

嘇抮揷挰巎曇廤埾堳夛乮1989乯亀抮揷挰巎亙壓姫亜亁丄抮揷挰栶応

嘊抮揷挰巎曇廤埾堳夛乮1992乯亀抮揷挰夰偐偟偺傾儖僶儉亅幨恀偱捲傞抮揷挰巎亁丄抮揷挰栶応

嘋堜壠忋棽岾乮1977乯亀廫彑儚僀儞嫟榓崙亁丄俲俲儀僗僩僙儔乕僘

嘍娵扟嬥曐乮1987乯亀儚僀儞挰挿偺堦懞堦昳僷僼僅乕儅儞僗亁丄杒搇弌斉

嘐婽抧岹乮1992乯亀儚僀儞儘乕僪偺儔儞僫乕偨偪亁丄岞恖幮

嘑戝愇榓栫乮1989乯亀挰塩帠嬈宱塩偺曄摦亅杒奀摴抮揷挰偺椺亁

丂丂丂抧堟妶惈壔偲抧堟宱塩亙俹79乣92亜丄妛梲彂朳

嘒戝愇榓栫乮1993乯亀抧曽帺帯懱偵偍偗傞柉娫揑帠嬈偺壽戣亁

丂丂丂帺帯峴惌偲婇嬈亙俹19乣38亜丄偓傚偆偣偄

嘓搶忛宧巌乮1983乯亀挰塩儚僀儞丒摡寍丒儗僗僩儔儞亁

丂丂丂暥壔峴惌偲傑偪偯偔傝亙俹138乣142亜丄帪帠捠怣幮

嘔婽抧岹乮1984乯亀廫彑儚僀儞丒姡攖偺挰亅杒奀摴抮揷挰亁

丂丂丂傓傜偍偙偟儖僱僢僒儞僗亙俹3乣18亜丄偓傚偆偣偄

嘕屲廫棐晊塸乮1991乯亀帺棫宆妶惈壔傊偺搑亅抮揷挰亁

丂丂丂抧堟妶惈壔偺敪憐亙俹108乣112亜丄妛梲彂朳

嘖怷揷丂桪乮1990乯丂亀偙偺挰傪觽閭硞疲偵偡傞恖偺椫偯偔傝丒ǎ偲S獋聜葌畠l僢僩儚乕僋儕僝乕僩亁

丂丂丂庤偯偔傝儕僝乕僩丒傆傞偝偲偯偔傝亙俹102乣109亜丄擾暥嫤乮尰戙擾嬈乯

丂仺僩僢僾

丂

乵拲庍乶

侾乯娵扟巵偼乽儚僀儞偺傑偪丒抮揷乿偺婎慴傪宍嶌偭偨挰挿偱偁傝乽儚僀儞挰挿乿偲徧偝傟偰偄傞乮暥專嘍(P295乣P296)偑徻偟偄乯丅娵扟巵偼丄戝惓俉擭偵抮揷挰偵惗傑傟丄柧帯戝妛傪懖嬈屻愴抧偵晪偒丄徍榓20擭俉寧偵暅堳偟偰偐傜廫彑擔擔怴暦偺曇廤挿偵拝擟偟丄徍榓28擭偵擾柉摨柨偺怴帠柋嬊挿偲側偭偨宱楌傪帩偮丅偦偟偰徍榓30擭戙弶傔偺抮揷挰偺嵿惌擄偺帪戙偵丄堦晹偺惵擭擾壠偺擬怱側梫惪偵傛傝挰挿慖偵弌攏偟怴挰挿偲側偭偨乮暥專嘐(P19)乯丅丂仺僩僢僾

俀乯儚僀儞忛偺姰惉屻偼50枩恖乣60枩恖偺娤岝媞偑棃朘偟偰偄傞丅娤岝媞偺栺係妱偑摴奜媞偱偁傞傕偺偺丄廻攽棪偼侾妱埲壓偲掅偔乮抮揷挰摑寁乯丄擔婣宆丄棫婑傝宆偺娤岝抧偲偟偰偺條憡傪掓偟偰偄傞丅丂仺僩僢僾

俁乯傑偢抧堟偺怴偨側嶻嬈偲偟偰乽傇偳偆乿傪尒弌偟偨宱堒偼丄亀擾嬈傪婎斦偲偡傞嵺偵偳偆偟偰傕怴偟偄摿嶻丒拰偲側傞傕偺傪尒偮偗傞昁梫偑偁傞丅壥庽偼丄偙偲偵傛偭偰偼偦偺堦偮偱偼側偄偐偲巚偆乮暥專嘐(P36)乯亁偲峫偊丄崙棫巗偺擾嬈壢妛壔尋媶強偺強挿乮僽僪僂尋媶乯傪朘偹憡択偡傞丅偦偺屻丄扴摉幰偵婔搙偐忋嫗傪柦偠丄摿嶻昳偺尞偲側傞傕偺偺敪尒傪媮傔偨屻偵丄亀乽偍偄丄傇偳偆偼偳偆偐乿偲巒傔偰尵偭偨丅扴摉幰偑乽傇偳偆偑偱偒傞偔傜偄側傜丄偲偭偔偺愄偵傗偭偰偄傞乿偲摎偊傞偲丄挰挿偼乽偩偭偰丄嶳偵擖傟偽偨偔偝傫偺傇偳偆偺栘偑偁傞偱偼側偄偐乿偲尵偭偨乮暥專嘐(P39乣P40)乯亁丄偲偁傞傛偆偵栰惗偺嶳傇偳偆傪敪尒偟偨偙偲偑僗僞乕僩偲側偭偰偄傞丅丂仺僩僢僾

係乯傇偳偆偐傜儚僀儞傊偺敪憐偼丄亀擔杮恖偼嬑曌偱傛偔摥偔偐傜丄傗偑偰強摼傕憹偊偰朙偐偵側傞丅怘惗妶偑曄傢傝丄傒傫側偑偍偄偟偄傕偺偵姷傟偰偔傞偲丄惉恖昦偵偐偐傞恖偑憹偊丄傾儖僇儕惈偺怘暔偑岲傑傟傞丅儚僀儞偼傾儖僐乕儖堸椏偺拞偱偼桞堦偺傾儖僇儕惈偱偼側偄偐丅偟偐傕丄39擭偵偼搶嫗僆儕儞僺僢僋傕奐偐傟傞偐傜丄偨偔偝傫偺奜崙恖偑傗偭偰偔傞丅奜崙恖偼儚僀儞傪堸傓偐傜丄崙撪偱偺儚僀儞偵懳偡傞娭怱傕崅傑傞偼偢偩丅帺暘偼儚僀儞偼擔杮偺嶻嬈偵側傞偲巚偆乮暥專嘐(P45)乯亁偵尒傜傟傞傛偆偵丄帪戙偺摦岦傪尒掕傔偨忋偱偺敾抐偱偁偭偨丅尰嵼偐傜40擭傕慜偺1960擭戙弶摢偵峫偊傜傟偨偙偲偱偁傞丅丂仺僩僢僾

俆乯抮揷挰偺乽儚僀儞偯偔傝偲偄偆怴婯奐敪僥乕儅偵懳偟偰偳偺傛偆側慻怐傪傕偭偰懳張偟偨偐乿傪僥乕儅偵昅幰偼亀亀儚僀儞偺傑偪丒抮揷亁偵尒傞抧堟偯偔傝傊偺抜奒揑庢慻傒亁偲戣偡傞尨峞乮愮梩導挿惗懞偱偺傑偪偯偔傝島廗夛(戞俁夞)嶲峫帒椏乯傪傑偲傔偰偄傞丅丂

俇乯乽僽僪僂丒僽僪僂庰尋媶強(儚僀儞忛)乿偼亀挰柉傗娤岝媞偺娫偱偼捠徧乬儚僀儞忛乭偲屇偽傟偰偄傞丅壗搙偐帇嶡偵晪偄偨拞悽儓乕儘僢僷偺忛傪柾曧偟偰寶抸偟偨傕偺偱偁偭偰ゥi暥專嘇(P484)乯亁偲偁傞丅丂仺僩僢僾

俈乯乽傑偒偽偺壠乿偼亀巗奨抧偺搶曽媢椝栺100僿僋僞乕儖偺挰桳椦偺拞偵杚壧揑側乽偄偒偑偄偺媢乿傪憿惉偟丄億僯乕杚応丄傔傫梤杚応丄傑偒偽偺壠摍傪惍旛偟偨丅拞怱偼丄傑偒偽偺壠偱丄寶暔偼奐戱帪戙偺偍偑傒彫壆晽偺嶰妏壆崻偺杮娰偲廻攽搹丄僔儍儚乕搹偺俁搹偱丄杮娰偺惣懁媢椝偵偼栺200恖偑堦搙偵栰奜僷乕僥傿偑奐偗傞壆奜僶乕儀僉儏乕巤愝傪奐愝偟偰偄傞乮暥專嘇(P485)乯亁偲偁傞傛偆偵丄棃朘幰偺妉摼傪傔偞偟偨巤愝偱偁偭偨丅偦偺屻怴婯巤愝傪惍旛偟偰偄偔傕偺偺丄廃曈偺戝宆儕僝乕僩巤愝偲嫞崌偡傞拞偱丄師偺帪戙偵偳偺傛偆偵懳張偡傋偒偐丄嬋偑傝妏偵偟偰偄傞偲偄偆乮暥專嘒(P31乣P32)乯丅丂仺僩僢僾

俉乯挰偱偼丄乽挰塩儗僗僩儔儞廫彑乿偺懠偵丄乽儗僗僩儔儞廫彑愒嶁揦(搶嫗搒峘嬫愒嶁)乿乽儗僗僩儔儞廫彑擔杮嫶揦(搶嫗搒拞墰嬫擔杮嫶)乿乽價僗僩儘廫彑(嶥杫巗拞墰嬫)乿乽儗僗僩儔儞廫彑嶥杫揦(嶥杫巗拞墰嬫)乿偺係揦偺巓枀儗僗僩儔儞傪愝偗偰偄傞丅丂仺僩僢僾

俋乯壒妝僉儍儞僾偺僨傿儗僋僞乕偲偟偰俶嬁庡惾僐儞僒乕僩儅僗僞乕偺摽塱擇抝巵傪寎偊丄奐巒摉弶偼庤扵傝偱巒傔偨壒妝僉儍儞僾偺塣塩傗巜摫傕墌妸偵恑傔傜傟偰偄傞偲偄偆乮抮揷挰僷儞僼儗僢僩偵傛傞乯丅

傑偨丄壒妝僉儍儞僾偼丄偦傟埲慜偵乽億僯乕僉儍儞僾(徍榓47擭)乿乽偳傠傫偙僉儍儞僾(徍榓53擭)乿摍偺幚愌傪庴偗偨婇夋偱偁偭偨乮暥專嘖(P104)乯丅丂仺僩僢僾

侾侽乯僴乕僽椏棟偺尋媶壠丒惵桍暥巕巵偑抮揷挰偵廧強傪堏偟偨偙偲傪婡夛偵丄乽僴乕僽僔儞億僕僂儉乿傪奐嵜偡傞偲偲傕偵丄挰撪偺僴乕僽嵧攟傕揥奐偝傟偰偄傞丅傑偨丄價僱僈乕丄儕乕僗丄僪儔僀丄僋僢僔儑儞摍偵壛岺偝傟丄乵MADE

in IKEDA乶偺崄傝偲偟偰慡崙奺抧偵憲傜傟偰偄傞乮暥專嘖(P109)偍傛傃抮揷挰僷儞僼儗僢僩乯丂丂仺僩僢僾

侾侾乯慡崙偵偁傞俇偮偺抮揷挰乮杒奀摴丄挿栰導丄暉堜導丄婒晫導丄崄愳導丄摽搰導乯偲戝嶃晎抮揷巗偵傛傝亀慡崙抮揷僒儈僢僩亁傪奐嵜丄僒儈僢僩偱偺採尵偐傜奺抧偺摿嶻昳傪帩婑傝丄峀堟楢実偱偺怴偟偄摿嶻昳傪奐敪丒斕攧偡傞偲偲傕偵丄摿暿夛堳傪曞偭偰丄儘乕僇儕僥傿偁傆傟傞乽枴妎乿偺採嫙傪峴偭偰偄傞乮抮揷挰儈僯挰惌梫棗丄抮揷挰僷儞僼儗僢僩乯丅丂仺僩僢僾

丂

[抧堟偯偔傝擭昞]丂丂仺僩僢僾

丂

丂

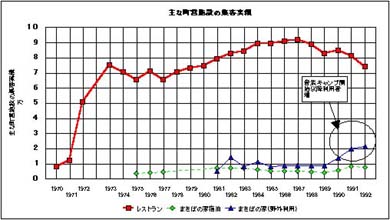

乵棃朘幰僨乕僞乶丂丂仺僩僢僾

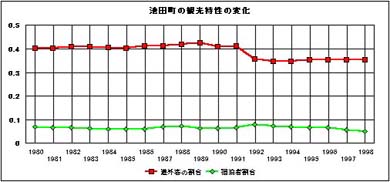

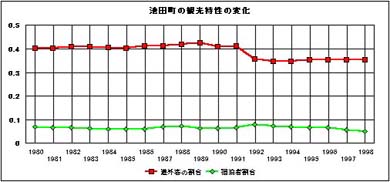

乵娤岝摿惈乶丂丂仺僩僢僾丂

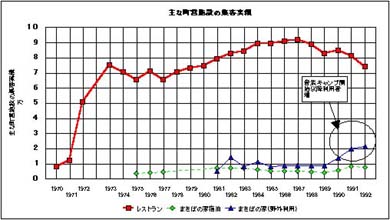

乵庡梫巤愝偺廤媞幚愌乶丂丂仺僩僢僾

丂

|