| ①概況ときっかけ

②始動時期の特徴

③集客商品の特徴

④継続的取組み

⑤参考文献

⑥地域づくり年表

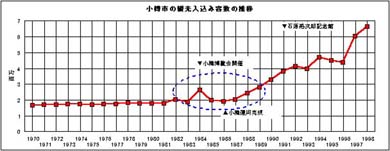

⑦来訪者データ

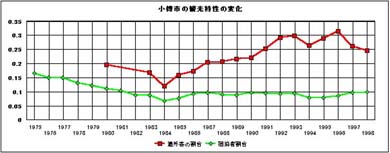

⑧観光特性

|

|

①地域の概況と地域づくりのきっかけ

小樽運河沿いのプロムナードの整備が引き金となり、石原裕次郎記念館、北一硝子、ヴェネチア美術館等が開館、マリーナもでき、小樽運河沿いは、年間5百万人1)を集客する観光地としての様相を呈している。

そもそも小樽市は、大正デモクラシーの時期には函館に次ぐ経済港湾都市として栄えていた。また、「北のウォール街」とも称され、日本銀行をはじめとして21の銀行が開業していた(大正12年頃)ことからも当時の物資集積の程度が伺える。

しかし戦後の小樽市は、樺太や満州との航路の廃止、日本海海運から主要港湾が苫小牧港に移転したこと、相次ぐ鰊の不漁等を要因として、経済基盤は斜陽の一途をたどる。活況を呈していた倉庫は扉を閉ざし、運河周辺はゴーストタウン化2)していたと言う。

小樽港が衰退する一方で、苫小牧港の整備が急速に進む。地理的にも不利な条件となった小樽市では、地域経済の復権をめざし運河を埋め立てて道路整備を推進することとした。昭和41(1966)年に北海道都市計画審議会で都市計画決定された臨港幹線である。この臨港幹線整備を巡って、「運河こそ地域のシンボル、運河を守ることは地域を愛すればこその運動の活力源」との考え3)のもとに『小樽運河を守る会』を発足、20年にもわたる地道な保存運動を通じて市民にアピールしつづけたことをきっかけとして、当初の計画が一部変更され、運河と臨港幹線とが共存、現在の観光地・小樽の舞台を形づくることとなった。 →トップ

②始動時期の特徴

観光地となった小樽運河は、ひとつの小規模な市民団体の、20年にわたる運河保存がそのスタートである。先人の資産である運河こそが地域のシンボルである、との考えのもと、活動の中心的組織体である「小樽運河を考える会」をまず発足する。広報活動、陳情、署名運動、展覧会、そしてイベント開催、いずれも一過性の運動とならないように、組織内の求心力を高めるとともに、組織活力を維持するために注力しつづけている。また、地域の内外からのアイデアや智恵を得て、より広く活動の趣旨、求めるべき「夢」をアピールしつづけ、支持層の幅を広げることに努力している。 →トップ

③集客のための商品の特徴

小樽運河の再生そのものは、開発推進派と全面保存派の折衷案4)として、半分に縮小された運河と臨港幹線とが共存する形で実現することとなった。両派の思惑や目標とした姿は、折衷という形をとったことで中途半端なものとなったものと見られる。しかしながら、半分になった運河が今や観光の目玉となり、中央資本の進出もあり、近年の倉庫利用は、観光客をターゲットとする商業活用に大きく傾いている。

運河を中心とする環境のつくり方は、一見昔ながらの佇まいを髣髴させるレトロ感覚を表現するものであり、それが観光客に強い印象を与え、「運河の街」としての知名度を高めている。小説、映画、TVドラマの舞台とされることも、知名度向上に一役買っており、年間5百万人の観光客が訪れる道央の一大観光地となった。しかしこの観光地化された小樽運河は、本物の歴史があってこそ成り立っている。あくまで、集客の魅力そのものを新たに創りだしたというよりも、運河に再び光をあてた復権(ルネサンス)の型であると見られる。 →トップ

④継続的取組みの特徴

かつての斜陽の風景から見れば、小樽市の運河周辺は大きく変貌した。しかし、小樽市のごく一部だけが脚光を浴びたにすぎない。小樽市の中には、歴史の香り高い資産が今なお数多く現存している。運河周辺に大量に集客される観光客は一過性の観光客であり、彼らを少しでも多く市内各所に導く戦略5)こそが、奥行きの深い観光地として存続するための必要条件であると考えており、その取組みに着手されはじめている。 「底の浅い観光地は長つづきしない6)」-この考えは、マスコミの力も借りて知名度を高め観光地化した小樽の次なる戦略のキーワードとなるものと見られる。 →トップ

[参考文献]

①峰山冨美(1995) 『地域に生きる-小樽運河と共に』、北海道新聞社

②新谷昌明(1996) 『小樽冬の祭典-ウインターフェスティバル』

地域の活力と魅力②<P201~208>、ぎょうせい

③小樽市・小樽市教育委員会(1986) 『歴史的景観地区のあらまし』

④ウォーターフロント2001プロジェクト(1992) 『古い形態と新しい機能の実現』

甦る・都市ウォーターフロント<P96~101>、NHK出版

⑤月刊観光編集部(1997) 『観光地・今昔-北海道小樽市』

月刊観光1997年9月号<P2~3>、社団法人日本観光協会

→トップ

[注釈]

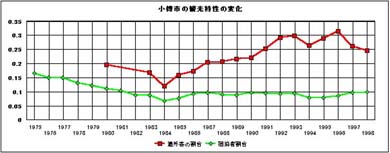

1)1986(昭和61)年に臨港線が開通、すなわち「小樽運河ふれあいの散歩道」の整備が完了した年の観光入込み客数は191万人(道外客比率17%)であったが、翌年以降着実に観光客は増加しつづける。1987年に205万人、1990年331万人、1992年416万人、1994年には472万人と、一時の2.5倍の観光客が押し寄せる道央の一大観光地へと変貌する。それに伴い、道外客比率も30%へと増加するものの、宿泊者の増加は観光客の増加に比べて低い(全国観光動向の観光入込み客数の推移による)。このような状況を峰山氏は『小樽観光は「俄」観光地になったきらいがある(文献①P198)』と言う。→トップ

2)「小樽運河を守る会」の会長を長年努めた峰山氏は、著書の中で『私にとっての原風景(2章)』と題し、小樽市の最盛期の状況と12年後に再び小樽の地に戻ってきた時の気持ちを綴っている。『かつて満船であった湾内に船影は皆無であり、・・・(略)・・・。運河はヘドロでよどみ、艀はへさきに雑草が生え残骸を横たえている。倉庫は扉を閉ざし、錆色に朽ちかけた姿で軒を連ねている。人っ子一人も通らない運河周辺はは、まさにゴーストタウン化してしまったのだ』(文献①P35)。→トップ

3)峰山リーダーの主張は、『過去の歴史は次の世代の歴史の土台である。蓄積された歴史、文化の上に現在の町があり、未来の町もまた現在を含めた過去の歴史の上に成立つ(P7)』『この町を愛する気持ち、先人の遺産を守ろうとする気持ちだけであった(P17)』『決して懐古的に残せというのではなく、再利用して新しい息吹を注ぎ込みたい(P49)』等と著書(文献①)の中で随所に表現している。→トップ

4)「開発推進派(運河埋立て派)」と「全面保存派」は、当時国会での論争にまで発展した出来事であった。このことはある意味では、運河保存運動当初の素朴な「地域を守る」という考えを超えて「“保守”対“革新”」の様相も呈していた。この一連の論争の局面を大きく変えたものに西武の堤清二氏の発言があったとしている。氏は、『小樽は運河を埋め立るべきではない』と、歴史的な遺産を残してこそ、この町の活性化につながるはずだとし、『そのための再開発には協力も惜しまない』旨の発言がなされた。これを機に開発推進派の商工会議所首脳部は180度の転換を見、結果として折衷案の開発整備が実現することとなった(文献①P128)。 →トップ

5)小樽市では、「歴史的建造物等の保全」「まちづくり景観条例」「地区計画」等により、運河だけでなく、市内に観光客を誘致し、市街地の活性化を図ろうとする取組みが進められている(文献③)。 →トップ

6)同上のことを峰山氏は、運河周辺は一変したがあまりにも商業活用に向き過ぎているとし、整備された水辺は生活感や歴史感がないと言う。その上で、『底の浅い観光地は長続きしない。小樽の町は、歴史の香り高い遺産が今なお現存している。この恵まれた条件を十分に活かすならば、奥が深く、質のよい観光地となれる』と言いきる(文献①P16~P18)。→トップ

[地域づくり年表] →トップ

[来訪者データ] →トップ

[観光特性] →トップ

|

|

① 観光客で賑わう小樽運河ふれあいの散歩道

②ライトアップされた小樽運河

③小樽運河の中心部。賑わいの拠点となっている。

④盛況のあった頃の小樽運河(小樽市博物館展示場ネルを接写)

⑤小樽運河の護岸に組み込まれた記憶をとどめるレリーフ

⑥小樽運河ふれあいの散歩道案内板

⑦小樽運河ふれあいの散歩道

⑧小樽運河ふれあいの散歩道

⑨運河に向けて開き出した倉庫群

⑩臨港幹線道路と小樽運河

⑪臨港線沿いの街並み

⑫運河公園周辺

⑬小樽オルゴール堂

⑭小樽運河裏の地ビールストリート

⑮小樽運河裏の地ビールストリート

⑯北一硝子表通り

⑰北一硝子裏通り

⑱ライトアップされている市中の歴史的建築物(小樽開港歴史都市)

⑲ライトアップされている市中の歴史的建築物(小樽開港歴史都市)

⑳マイカルと小樽マリーナ

21小樽築港マイカル

22小樽マリーナ

23石原裕次郎記念館

24裕次郎記念館とマイカルとヒルトン

25小樽交通記念公園

|