|

嘆抧堟偺奣嫷偲抧堟偯偔傝偺偒偭偐偗

丂偐偮偰偼乽栭摝偘偺挰乿乽恖傕廧傔側偄挰乿1)偲尵傢傟偨夁慳偺挰丒埢挰偼丄尰嵼偱偼恖岥俈愮恖偺挰偵擭娫侾俀侽枩恖2)偑朘傟傞撿嬨廈娤岝偺僗億僢僩偲側偭偨丅丂徍榓40擭戙弶摢偐傜巒傔傜傟偨傑偪偯偔傝偺曕傒偼丄偐偮偰擾嶳懞偺揱摑偱偁偭偨亀寢偄偺怱亁3)偵徟揰傪偁偰偰丄拝幚偵曄杄偺搑傪備偔丅挰偺栚巜偡搑偼丄亀徠梩怷椦搒巗亁亀桳婡擾嬈偺挰亁亀堦屗堦昳塣摦偺挰亁偦偟偰岎棳丒廤媞傪捠偠偰抧堟偺椙偝傪傾僺乕儖偡傞亀岎棳乮廤媞乯偺挰亁摍丄帪戙偺梫惪傪愭庢傝偟偨條乆側婙報乮娕斅乯偵尰傢傟偰偄傞丅俇婜24擭偺嫿揷挰惌4)偼亀栚愭偺廧柉僯乕僘傛傝傓偟傠僩儗儞僪乮曽岦丒嬤枹棃憸乯傪帵偡偙偲亁5)偵偁傝丄幚偵亙偟偨偨偐側亜抧堟偯偔傝傪揥奐偡傞丅

丂偟偐偟丄乲娤岝媞傪廤媞偡傞偙偲丄偦偺偨傔偵娤岝巤愝偲尵傢傟傞傕偺傪惍旛偡傞偙偲偑埢挰偺栚巜偡傑偪偯偔傝偺栚揑偱偼側偄乴偲尵偆6)丅嵟廔揑側栚昗偼丄偁偔傑偱傕偦偺抧堟偺恖乆偺惗妶丄暥壔傪垽偡傞怱傪廩幚偡傞偙偲偱偁傝丄偦傟偼抧堟奜偐傜偺棃朘幰偲偺岎棳偵傛偭偰惗傑傟傞傕偺偲峫偊偰偄傞丅亀恖偵婌偽傟恖偑廤傑偭偰偔傞挰傪偮偔傞偵偼丄傑偢挰偺廧柉偑桖偟偔側偗傟偽側傜側偄丅枅擔偺惗妶偑偄偒偄偒偟偰偄側偗傟偽側傜側偄7)亁亅偦傟偙偦偑埢挰偑崱偱傕庢慻傫偱偄傞亙廤媞偺偨傔偺抧堟偯偔傝偺嬌堄亜偱偁傞偲峫偊傜傟傞丅丂丂仺僩僢僾

嘇巒摦帪婜偺摿挜

丂乽25亾擾嬈8)乿偲偄偆抧惃丒嶻嬈偺埆忦審傪崕暈偡傞偙偲偱乽栭摝偘偺挰乿傪曄偊傞偙偲偑埢挰偺抧堟偯偔傝偺尨揰偱偁傞丅

丂嫿揷(慜)挰挿偑廇擟偟偨摉帪丄崙桳椦偺敯嵦寁夋偑悇恑偝傟傛偆偲偟偰偍傝丄乽杮暔乿傪戝愗偵偟傛偆偲偟偰偄偨挰挿偵偲偭偰偼偙偺寁夋傪慾巭偡傞偙偲偑嵟戝偺惌帯揑丒峴惌揑壽戣偲側偭偨丅敯嵦寁夋慾巭塣摦偺夁掱傪捠偠偰丄乽暥柧幮夛丒崅搙岺嬈幮夛偺榗偐傜丄昁偢媮傔傜傟傞偱偁傠偆嬤枹棃偺挰傊偺僔僼僩傪晘偔抧堟偯偔傝9)乿偑巒傑傞丅

丂嬶懱揑偵偼丄敯嵦寁夋偺懳徾偲側偭偨抧嬫傪乽擔杮堦偺徠梩庽椦乿偲徧偟偰抧堟偺僔儞儃儖偲偡傞偲偲傕偵丄亙巊偄幪偰偑斀徣偝傟嬤偄彨棃偵偼庤偯偔傝彜昳偑僋儘乕僘傾僢僾偝傟傞亜偲峫偊偰丄抧堟廧柉偵懳偟偰乽堦捸嵷墍塣摦丒堦屗堦昳塣摦乿偲偄偆惗妶暥壔丄庤偯偔傝暥壔傪悇彠偡傞丅

丂偝傜偵偼丄偦偺敪昞偺応傗斕攧偺婡夛傪憂弌偟丄抧堟廧柉偺傗傞婥傪惗傒弌偡巇慻傒傪廩幚偡傞丅摨條偵丄亙寬峃傪攦偆帪戙偑偔傞亜偲偺峫偊偐傜丄帺慠偺傑傑偺寬峃側栰嵷偯偔傝傪偡偡傔傞乽桳婡擾嬈偺傑偪偯偔傝乿傪揥奐偟偰偄傞丅

丂亀抦宐側傫偰偄偆偺偼崲偭偨偲偒偠傖側偄偲弌偰偙側偄10乯亁偲挰挿偼弎夰偟偰偄傞偑丄帺傜偺抦宐(巚峫)偱僗僞乕僩偟偨抧堟偯偔傝偵枬怱偡傞偙偲側偔丄愨偊偢奜晹偺栚偐傜抧堟傪昡壙偡傞偲偲傕偵丄奜晹僽儗僀儞偺搊梡傗拞墰偲偺僷僀僾偯偔傝11乯丄僒儈僢僩摍偵傛傞帺帯懱岎棳傪捠偠偰丄傛傝暆峀偄抦宐偁偮傔傪揥奐偟偰偄傞丅丂丂

仺僩僢僾

嘊廤媞偺偨傔偺彜昳偺摿挜

丂廤媞宆抧堟偲偟偰偺埢挰偺彜昳偺婎杮偼亀杮暔亁偱偁傞丅偦偺敪憐偼丄亀斾妑堎亁偲偄偆敪憐12乯偵婎偯偔丅

丂偙傟偲偄偭偨摿挜偺側偄抧堟偑懠強偲嫞憟偟傛偆偲偡傞偨傔偵偼丄懠強偵偼側偄傕偺偡側傢偪亀杮暔亁傪偮偔傞埲奜偵偼側偄偲偄偆峫偊偱偁傞丅偙偺峫偊曽偵傛偭偰抋惗偟偨彜昳偑丄亀(擔杮弶偺愴崙弶婜嶳忛偺嵞尰)埢忛亁亀埢崙嵺僋儔僼僩偺忛丒埢忛亁亀庤偯偔傝傎傫傕偺僙儞僞乕亁亀(悽奅堦偺)徠梩戝捿傝嫶亁亀攏帠岞墤亁亀乽悈偺嫿丒埢乿庰愹偺搈(庰偺僥乕儅僷乕僋)亁亀僗億乕僣僉儍儞僾亁摍偱偁傞丅

丂偙傟傜偺巤愝惍旛偼拝幚偵廤媞傪尰幚偺傕偺偲偟抧堟傪傾僺乕儖偟偨丅偟偐偟側偑傜丄埢挰偑昗炘偡傞抧堟偯偔傝偼丄扨偵巤愝惍旛偵偲偳傑傞傕偺偱偼側偄丅乽巤愝(娤岝帒尮)乿偼偁偔傑偱傕廤媞傪恾傞偨傔偺庤抜偲偟丄抧堟偯偔傝偺栚昗偼乽巤愝惍旛偵傛傝恖傪廤傔丄傢偑挰傪抦偭偰傕傜偆丅偦偟偰傢偑挰偺嶻嬈傪怳嫽偟丄偝傜偵偼杮暔偺庤偯偔傝偺棦偲偄偆乬変偑傑偪乭傪偮偔偭偰偄偔13乯乿偲偄偆偙偲偵偍偄偰偄傞丅丂丂

仺僩僢僾

嘋宲懕揑庢慻傒偺摿挜

丂亀埢挰偱偼寁夋偟偨娤岝僗億僢僩傕惍旛偝傟丄乽恖偺廧傔側偄挰乿偐傜乽戝惃偺恖(擭娫120枩恖)偑棃偰偔偩偝傞挰乿傊偲曄恎偟偨14乯亁偲(慜)挰挿偼怳傝曉偭偰偄傞丅

丂埢挰偺抧堟偯偔傝偼丄廤媞偺偨傔偺巤愝惍旛偼屻敪偺傕偺偱偁傝丄偁偔傑偱亙抧堟廧柉偺怱偺桇摦仺棃朘幰偲偺岎棳仺抧堟廧柉傊偺掕拝(慡堳嶲壛偺傑偪偯偔傝)亜傪婎杮偲偟偰偍傝丄乽抧堟廧柉偑曢傜偟偰桖偟偄傑偪傪偮偔傞偙偲乿傪嵟廔揑側抧堟偯偔傝偺栚昗偵偍偄偰偄傞丅偦偟偰偙傟偐傜偺埢挰偼乽怱偱愙偡傞傑偪偯偔傝乿偺揥奐偵傛傝丄摿偵亙僌儕乕儞僣乕儕僘儉亜傪抧堟偯偔傝偺妀偲偡傞抧堟偯偔傝偵婜懸傪婑偣偰偄傞丅丂仺僩僢僾

丂

丂

乵嶲峫暥專乶

嘆嫿揷泬乮1988乯亀寢偄偺怱乣埢偺挰偯偔傝偼側偤惉岟偟偨偐亁丄價僕僱僗幮

嘇嫿揷丒慜揷乮1986乯亀媨嶈導埢挰偵傒傞乽懞偍偙偟丄嶻嬈怳嫽偲娤岝帠嬈乿亁

丂丂丂寧姧娤岝86/9亙俹俁乣14亜丄(幮)擔杮娤岝嫤夛

嘊壧捗彅孼乮1988乯

丂丂丂亀桳婡擾嬈偺挰偲懱尡擾墍乣帺慠惗懺宯擾嬈偺挰偲搚偐傜偺暥壔擾墍乣亁

丂丂丂寧姧娤岝88/11亙俹24乣27亜丄(幮)擔杮娤岝嫤夛

嘋婽抧岹乮1984乯亀傂傓傜梂亁丄傓傜偍偙偟儖僱僢僒儞僗亙俹177乣182亜丄偓傚偆偣偄

嘍寧姧娤岝曇廤晹乮1989乯亀埢崙嵺僋儔僼僩偺忛丒乽庤偯偔傝偺棦乿偺僔儞儃儖偲偟偰亁

丂丂丂寧姧娤岝89/4亙俹30乣35亜丄(幮)擔杮娤岝嫤夛

嘐屆栰夒旤乮1992乯亀徠梩庽椦偲桳婡栰嵷傪堢偰傞乣戝帺慠傪惗偐偟杮暔傪嶌傞挰亁

丂丂丂擾懞偼挧愴偡傞亙俹254乣263亜丄尰戙彂椦

丂丂丂仺僩僢僾

丂

乵拲庍乶

侾乯暥專嘆乮P12乯丅

俀乯暥專嘆乮P102乯丅

俁乯傒傫側偱壛惃偟偁偆偙偲傪摉抧偱偼乽寢偄乿偲偄偭偰偄傞丅偟偐偟崅搙惉挿偲偲傕偵挰柉偺惗妶偺拞偵乽帺帯偺怱乿乽寢偄偺怱乿偑幐傢傟巒傔偰偒偨丅偙偺偙偲偼亙挰傪偁偘偰偺ゥ剛苽s摦傪婓敄側傕偺偲偟偰偟傑偭偰偄偨丅乽擾懞偺拞偵偁偭偨亙寢偄偺怱亜傪宲彸偟暅妶偡傟偽丄埢偵偼擔杮偳偙傠偐悽奅偐傜恖偑廤傑偭偰偔傞挰偵側傞乿偲(慜)挰挿偼峫偊偰偄偨乮暥專嘆偺俹65丄俹74乣75乯丅丂仺僩僢僾

係乯嫿揷挰挿偼丄挰彆栶傪俁婜乮12擭乯嬑傔偨屻丄1966擭乮徍榓41擭乯挰挿偵廇擟丄1990擭乮暯惉2擭乯偵戅擟偡傞傑偱丄俇婜(24擭)挰挿傪柋傔偰偄傞丅丂仺僩僢僾

俆乯暥專嘆乮P39乯丅嫿揷(慜)挰挿偼丄挰挿帪戙偺巚峫傪怳傝曉傝丄嘆帺暘偺挰傪傛偔抦傝乽垽偡傞乿偙偲偺戝愗偝偺揥奐丄嘇偙傟偐傜壗偑媮傔傜傟傞偐偺巚峫乮僩儗儞僪傪尒掕傔傞乯丄嘊嫲傟偢偵採埬傪幚峴偡傞偙偲丄偺俁偮偺偙偲傪幚巤偟偰偒偨偲偟偰偄傞乮暥專嘆乮P60乣61乯乯丅丂仺僩僢僾

俇乯暥專嘇乮P6乯丅

俈乯暥專嘆乮P181乯丅偮偯偗偰丄亀乮娤岝偺岅尮偲側偭偰偄傞抧堟偺岝偲偼乯嵟廔揑偵偼偦偺抧堟偺恖乆偺惗妶丄暥壔傪垽偡傞栚偺婸偒偩偲巚偆丅偄偔傜旤偟偄娤岝帒尮偑偁偭偰傕丄廧傓恖乆偺栚偑婸偄偰偄側偗傟偽丄偦偺抧堟偼杮摉偺娤岝抧偲偼側傟側偄丅壗屘側傜丄偙傟偐傜朘傟傞恖偺媮傔傞傕偺偼乽暔偐傜怱乿偲尵傢傟傞乽怱乿偵偁傞丅偦偺怱偲偼暥壔傪媮傔丄暥壔傪岎棳偟偁偆怱偱偁傞亁偲尵偆丅丂仺僩僢僾

俉乯堦屗摉偨傝偺擾抧柺愊偼媨嶈導偺暯嬒偺敿暘丅偝傜偵愳偑峳傟傞偨傔暷偺廂妌検傕敿暘偟偐側偄丅偡側傢偪丄梋強偲斾傋傞偲乽25亾擾嬈乿偱偁傞乮暥專嘇乮俹4乯乯丅丂仺僩僢僾

俋乯暥專嘆乮P3乯

1侽乯暥專嘇乮P4乯

1侾乯奜晹僽儗僀儞偲偟偰慜揷崑巵丄傑偨捖忣偵峴偭偨愭偺栶恖偲偺僷僀僾傕懢偔側傟偽僽儗僀儞偵側傞丅偡側傢偪丄崙偺栶恖偐傜偼乽嬥(曗彆)乿偩偗偱側偔乽忣曬乿傕擖庤偱偒傞偲尵偆乮暥專嘇丄摿偵俹12乯丅丂仺僩僢僾

1俀乯亀斾妑堎亁偲偼丄傛偦偺挰偲斾妑偟偰堎側傞傕偺傪挰偯偔傝偺妀偵偟傛偆偲偄偆偙偲丅偦偺偨傔偵偼丄抧堟傪孏側偔尒傞昁梫偑偁傝丄亀搒巗傪攚偵偟偰埢傪尒傞偙偲亁偑壗傛傝傕廳梫偲側傞丅偙偺斾妑堎偺敪憐偵傛傝抋惗偟偨傕偺偑丄乽埢忛乿偱偁傝丄乽徠梩捿傝嫶乿乽攏帠岞墤乿摍偱偁傞乮暥專嘆俹51偲俹140乯丂仺僩僢僾

1俁乯暥專嘇乮P6乯丅傑偨暥專嘆偵傕亀帺慠傪戝愗偵偟丄偦偺拞偱惗妶暥壔傪妝偟傓岎棳偺挰傪埢偺枹棃恾偲偟偨丅寬峃側擾嬈傪塩傒丄宔偄傪採嫙偡傞偙偲偱丄懡偔偺恖乆偑乽偄偄挰偩乿偲朘傟偰偔傟傞傛偆側挰偱偁傞乮暥專嘆俹88乯亁偲偁傞丅丂仺僩僢僾

14乯暥專嘆乮P229乯丅丂

丂

丂

丂

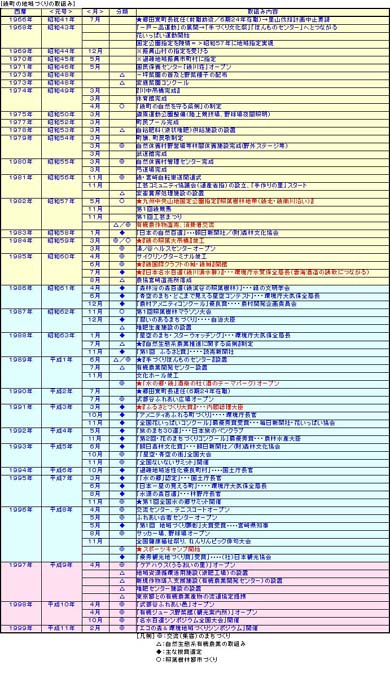

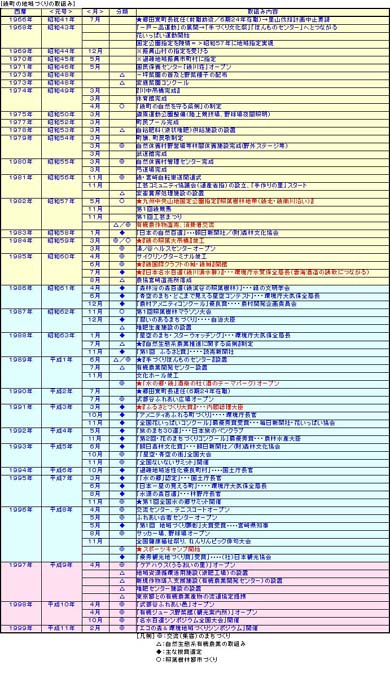

[抧堟偯偔傝擭昞]丂丂仺僩僢僾

丂

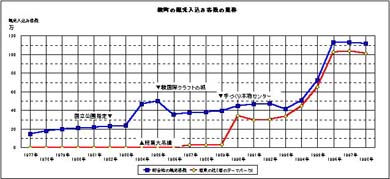

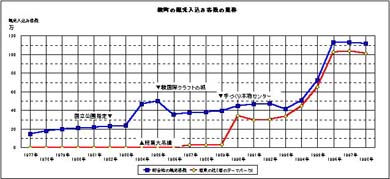

乵棃朘幰僨乕僞乶丂丂仺僩僢僾

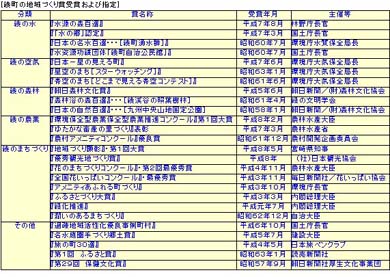

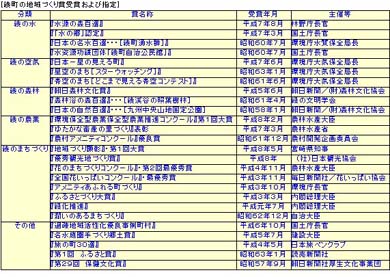

乵抧堟偯偔傝昞彶偺庴徿堦棗側偳乶丂丂仺僩僢僾

丂

|