|

①地域の概況と地域づくりのきっかけ

牛窓町は、江戸時代には大名の幕府参勤交代の御座船の停泊地、朝鮮使節の海路上洛の寄港地であるなど、古くから国土幹線上の要所としての条件を活かし、「交流」による地域として繁栄し、賑わいを見せていた。しかし、明治以降、海上交通から陸上交通が主体となるにしたがって国土幹線から外れるとともに、地域の主要産業であった木造造船業の不振も相まって地域経済が低迷を辿り、瀬戸内海の一漁村へと変化していった。

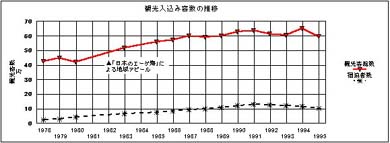

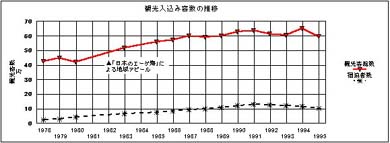

このような状況で地域の主要産業となったのは、オリーブ園と海水浴場であった。しかし、海水浴等の来訪者についても、宿泊施設が充実していないことからその約1割程度が宿泊していたに過ぎず、地域への経済効果は小さいものであった。

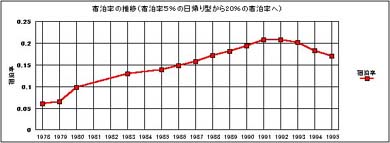

このような地域のおかれている状況からの脱却・新しい地域イメージの創出に、牛窓町が展開した地域づくりの特徴を見ることができる。当時「魅せられて(1979年のヒット曲)」によって地中海ブームであったことともあり、地域の気候と風景に着目し、若者の誘致をターゲットに『日本のエーゲ海(1982年)』として地域の売込みに成功したことが、地域の集客力、宿泊率を高め、地域経済を潤すことにつながったものと考えられる。 →トップ

②始動時期の特徴

交通体系の変化に伴いかつての瀬戸内海の要衝の地は、「陸の孤島」へと変わりつつあった。商店街の沈滞化、人口減少・過疎化の中で、行政のみならず町民の中からも<何とかしなければ>という危機意識1)が生まれはじめていた。この危機感を共有しつつ商品開発をしたことに、牛窓町の素地づくりの特徴が見られる。

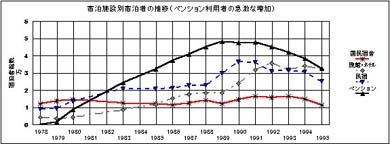

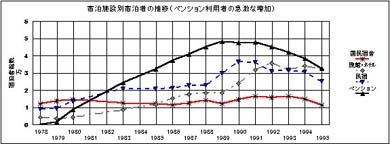

牛窓町では、昭和40年代から観光開発には力をいれており、夏型・日帰り型の観光客が多いとはいうものの、年間30〜40万人の集客を図っていた。『この日帰り客を何とか滞在型にもっていきたい』、そのために、〔若者〕をターゲットに定め、①宿泊施設の充実(ペンションの誘致)、②集客力のあるイベントの開催、③地域イメージの創出(知名度向上)の3つの方向性2)での地域づくりに行政が中心となって取組んでいる。その中でも特に力を入れるのが、「牛窓町の名前の売込み」であり、そのためにギリシャのエーゲ海に浮かぶレスボス島のミティリニ市との国際友好姉妹都市提携(1982年)も行っている。 →トップ

③集客のための商品の特徴

集客型地域としての牛窓町の商品は、『“日本のエーゲ海”と称するイメージづくり』と『ペンション村づくり(若者の誘致を主要ターゲットとした観光客誘致)』であり、両者はイメージづくりと具体的事業化として相互に係わりをもって地域づくりの中で展開されている。

まず、イメージづくりの着想は、年平均気温16.6度、年間降水量1000mm程度の「瀬戸内海気候の恵み」と「青い海と島の風景」を素材に、「牛窓町の名前の売込み」のために、当時ブーム化していた“エーゲ海”のイメージを地域に重ねあわせたものと解釈される。

次にイメージ先行に留まらないために、若者の誘致を主要ターゲットとした観光客誘致を交流型地域づくりの柱に、①港の背後の山並み、海に浮ぶ島々を一望できる小高い丘に映える瀟洒な建物=ペンション等の誘致、②エーゲ海・ギリシャをイメージさせる風景づくり、③集客性のある若者向きのイベントの開催等、『日本のエーゲ海』としてのイメージを高める様々な手立ても行っている。

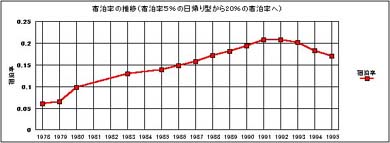

その結果、1987(昭和62)年には60万人を超す観光客が来訪し、宿泊者比率も2割を超すとともに、ペンションの利用者も急増した3)。 →トップ

④継続的取組みの特徴

『日本のエーゲ海』というキャッチフレーズで地域の知名度を高め、着実に集客を図った牛窓町の観光も、近年観光客の伸び悩みに直面している。

牛窓町は、エーゲ海に似た風景や気候の他に、「牛窓千軒」といわれる古い港町の佇まい、文化財資源、風光明媚な天然資源等の豊かな観光資源も有している。このような地域資源を活かし、若者中心から高齢者へと顧客の幅を広げる戦略、継続したイベントの開催による来訪(再来)の動機づけ、さらに民間誘致を中心とする行政主導から地域住民の意識の高揚(牛窓再発見の会)等、『地域への取組みを広げること』が継続した地域づくりの推進力となることに期待を寄せている。

→トップ

[参考文献]

①新地勇(1987)『海浜型保養地として、来客増加』

ふるさとビジネス成功のポイント<P213〜221>、共同宣伝

②牛窓町(1996)『第3次牛窓町振興計画』

③牛窓町( - ) 『観光行政視察研修資料』(牛窓町より資料提供)

④高見・鈴木・井上(1992)『牛窓』、山陽新聞社

→トップ

[注釈]

1)文献①(P214)。

2)文献①(P216〜218)。

3)文献③の観光入込み数の推移によると、1978(昭和53)年の宿泊率は6.1%であったが、その後着実に増加し、1991(平成3年)には20%を超す。また、宿泊施設別の推移を見ると、1982(昭和57)年にペンション利用者が民宿利用者を抜き、それ以降ペンション利用者が急増する。町の観光行政施策が的中したことを示している。

→トップ

[地域づくり年表] →トップ

[来訪者データ] →トップ

[観光特性] →トップ

|