|

①地域の概況と地域づくりのきっかけ

豊臣秀吉こそが長浜のまちづくりの祖である。1574(天正2年)に長浜城を築城した秀吉は、在城は7年間と短かったものの、長浜のまちに大衆文化都市1)、町衆文化2)等、近世から現代まで息づく長浜の気質の原形を生んだ。

長浜が経済力を誇り、町と町衆が最も輝いたのは江戸中期以降であったという3)。宝暦年間(1751~)に伝わった縮緬製織の技法は、養蚕を盛んにし、生糸と絹織物の流通で膨大な富を長浜にもたらした。その盛況ぶりは明治維新後も衰えることなく着実に近代化を進め4)、鉄道と湖上交通の結節点として人・モノ・情報・文化が結集した。しかしながら、湖上交通の衰退化と鉄道電化方式(直流化の遅れ)のため、徐々に町の繁栄は停滞していく5)。

このように長浜の地域づくりの活力源は、「交流」による資金力と情報力と文化によってきた。また、「風土(地域文化)」は、“風の人(交流する人)”と“土の人(地元の人)”との交わりから生まれる『触発と融合』によって形づくられてきたとも言う6)。これは、地域に「求める心」と「受け入れる寛容さ」があってこそ、地域づくりの活力にできたものであり、ある意味では古くから長浜市は、『集客型の地域づくり』を志向した「先取の精神」をもつ地域であったとも言える。しかしながら、長浜市の地域づくりは、交流者誘致に極端に偏重することなく、むしろ定住者の暮らしを主眼に置きつつ先人の英知(交流による地域づくり)に学ぶ地域づくりを目指しているところに特徴がある。このことは、長浜市が積極的に進めている『長浜市博物館構想』の基本理念7)にも見ることができる。

この長浜市の地域づくりの両輪の一つである『集客型の地域づくり』は、1983(昭和58)年の長浜城の再建から本格的、かつ一気に始まる。このことは、長浜城再建を機に設立された「長浜観光ボランタリーガイド協会」の川村会長がその年を『観光元年8)』と捉えていること、また1983年を機に観光客が急増していることからも見てとれる。長浜城は、「曳き山まつり」だけであったこれまでの長浜市観光に、もう一つの目玉施設ができたことだけには留まらない。「全市民あげての一体感が結集したシンボルが完成しました9)」と言う、1983(昭和58)年4月の開館式での市長のあいさつにも見られるように、長浜市は『地域の核・シンボル』として長浜城再建を、その後の地域づくりのスタートとし、あくまで「美しく住むこと」をめざして行政と歩調を合わせた中で民間レベルでの数々の取組み10)へと派生・展開させている。

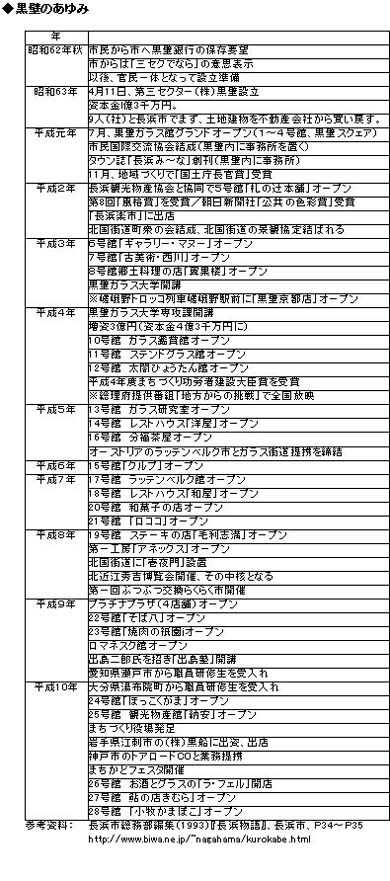

また近年の長浜市の地域づくりの中でも『黒壁スクエア』は、中心商業地活性化の成功事例として全国的に注目されており、多くの来訪者や視察団が訪れている。黒壁スクエアの成功も、『長浜市博物館都市構想』に端を発する一連の民間レベルでの取組みの一つであり、主導者(事業主体)の違いはあるものの、長浜市に旧来からある〔町衆文化(進取の精神)〕がベースとなっている。 →トップ

②始動時期の特徴

長浜市民の中にある〔地域づくりに対する理解〕は、古くからの地域精神として連綿とつづいていた「風土」から生まれている。そのような風土(気質)に焦点をあてた構想が『活力に満ちた風格のあるまち(第2次総合計画)-1978(昭和53)年3月策定』である。その中で「豊かな地域文化を見直し、再創造する拠点となる施設として、「昭和の長浜城普請」が構想される。この『長浜城』の再建は、地域住民にとってのシンボルを意味し、住民にとっては目標を共有するに相応しい施設となった。そして長浜城の実現化とともに、『長浜市博物館都市構想』が提起され、その後の長浜市の地域づくりのマスタープラン的な役割を担うこととなる。

しかしながら、博物館都市構想が提起された後も、中心商業地域は郊外に開発された大型ショッピングセンターに買物客を奪われ閑散11)とした状況であったと言う。中心市街地活性化の成功は、「黒壁銀行」の愛称で親しまれてきた施設の取壊しに伴う保存運動がきっかけとなる。地域の歴史的資源の一つが喪失するという危機感が、旧来から地域に根づく町衆の求心力をより強め12)、地域活性化の原動力となる。

長浜市の場合、これら博物館都市構想の実現や黒壁銀行の救済保存運動においても、それぞれのリーダーのもとに求心力を持つ様々なグループが組織化され、英知を集め行動する。先人達もかつて町衆が講を組んで実質的な町衆自治を実施してきた風土が、時代を超えて現代にも息づいているものと考えてよい。 →トップ

③集客のための商品の特徴

長浜市では1980年代から様々な地域づくりの商品を創出してきた。商品を相互の因果関係に着目して捉えると、①長浜市歴史博物館(長浜城)と記念イベント、②北国街道の整備と黒壁スクエア、③芸術版楽市楽座AIN、④北近江秀吉博覧会の4つに体系化される。

第一の『長浜市歴史博物館(長浜城)と記念イベント』は、地域文化再創造の拠点として整備されたものであり、地域のシンボルとしての役割を担うものでもある。また、長浜城(博物館)完成を祝して開催される記念イベントは、街のイメージ向上を目的として開催され、52万人の集客実績はその後の数々のイベント開催に際してのノウハウと自信を生むこととなっている。

第二の『北国街道の整備と黒壁スクエア』は、「長浜市博物館都市構想」の具体化を背景とするものであり、行政主導で始めた整備が徐々に民間事業へと展開してきている。特に『黒壁スクエア』がオープン(1989(平成元)年)し、その翌年に地元住民で「北国街道町衆の会」が結成されてからは、自主的な美しい町並みづくりへの取組みが進み、それが来訪者を増加させ、より一層の町並みづくりに拍車をかけるという好循環をもたらしている。特に長浜市の地域づくりの中でエポックメイキングな事業となる『黒壁スクエア』では、「①商店街での取扱い業種との競合は避け、②大企業では真似のできないもの、③来訪者増を図れるインパクトのあるもの」という条件のもとに、①歴史性、②芸術文化性、③国際性の3つのテーマを満たす事業として、長浜市とは縁のない新しいものとして「ガラス」が発想13)され、いまや地域イメージの一つを形成するものとして定着している。

第三の『芸術版楽市楽座AIN』は、先の①の記念イベントをきっかけに市民の手づくりによるイベントとして飛火、定着したものである。イベント開催の発想は、「秀吉公が長浜城下に設けた楽市楽座を芸術の視点で復興できないか14)」と考えられたものであり、芸術とまちの歴史を融合させた「長浜ならではのイベント」となっている。また、一過性のイベントをきっかけとして常設のギャラリーへと発展させ、街のイメージアップと市民の文化意識の向上へとつながっている。

第四の『北近江秀吉博覧会』は、「長浜市博物館都市構想」の第1ステージの総仕上げとしての意味を有するものと考えられる。『町衆の劇場』をイベントポリシーとする博覧会は、一時ブーム化した地方博覧会とは様相が異なり、町全体を舞台に繰り広げられる手づくりの「まちづくり博覧会」としての性格を持っている。期間中82万人の来訪者が長浜を訪れ、イベント開催は市民のふるさと長浜への帰属感を高め、地域を誇りとする気持ちを強めた上でまちづくりに大きく貢献することとなる。 →トップ

④継続的取組みの特徴

1982(昭和57)年に提起された『博物館都市構想(昭和59年3月策定)』は、10年間かけて様々な地域づくりへと展開し、1994(平成6年)3月には『新・博物館都市構想』として次の10カ年の地域づくりの柱として策定された。

長浜市の地域づくりは、これまでにも見てきた様に、市制40周年の『長浜城歴史博物館』の建設を契機として、多くの市民の熱い思いにより織りなされてきた。市民のふるさとへの思いが、さまざまな英知・アイデアとして湧き出、さらに連鎖反応的に企画立案へとつながり、市民が主体となった地域づくり運動・活動へと展開してきた。一方では、市民の企画が行政の様々な施策や地域づくり支援へと輪を広げてきたこともまた、事実である。その輪は単に「モノづくり」や「コトおこし」に留まらず、文化塾や観光ボランティア(市民学芸員)といった『人づくり』に至るまでの展開をみせている。 →トップ

[参考文献]

①長浜市総務部市史編纂担当(1993)『長浜物語』

長浜市制50周年記念事業実行委員会発行

②井口 貢(1998)

『文化経済学の視座と地域再創造の諸相』、<P73~P92>、学文社

③矢作 弘(1997)『挑戦するまちづくり会社』

都市はよみがえるか<P189~P226>、岩波書店

④麦屋弥生(1996)『商才が見えるまち・長浜市』

観光文化 No119<P18~P21>、(財)日本交通公社

⑤川村 明(1996)『長浜市観光ボランティアガイド協会』

月刊観光1996年12月号<P16~17>、(社)日本観光協会

⑥月刊観光編集部(1983)『博物館都市をめざして』

月刊観光1983年7月号<P32~34>(社)日本観光協会

⑦清水久行(1996)『博物館都市構想と黒壁スクエア』

地域の活力と魅力⑥<P195~208>、ぎょうせい

⑧清水義康(1997)『北国街道から人々の心が通う、まちづくり観光を』

観光文化 No122<P8~P12>、(財)日本交通公社

⑨博覧会実行委員会(1997)『北近江秀吉博覧会記念誌』

(長浜観光協会より資料提供)

⑩株式会社黒壁(-)『株式会社黒壁の概要』(長浜観光協会より資料提供)

⑪長浜市(平成9年度)『人がまちを動かす-長浜市新・博物館都市構想』

(まちづくり役場より資料提供)

→トップ

[注釈]

1)田篤京都精華大学教授は『長浜は日本のマスシティ(大衆文化都市)の原型』と呼ぶ。まず、豊臣秀吉は「山城」ではなく「平城」として長浜城を築城する。それは、城下を軍事的性格よりも「商業流通的な性格」に重きを置いたためと考えられている。このようにして、大衆的集住体と言える都市が短期間に整備される。その後の長浜は、消費や流通が暮らしを律し、大衆が町と文化を生み出して栄えていく(文献①P12~13)。 →トップ

2)〔文献①(P13)〕では、長浜の町衆文化を育んだ特徴的な地域の風土・背景として、①猿楽に代表される庶民芸能の土壌、②町年寄十人衆が自治をつかさどり、職能別の町編成がなされてきたこと、③山組・町会・井戸組等の自治組織が入組み、寄り合いが活発だったことと町衆が共通財産をもっていたこと、④江戸や京都との文化的経済的交流による情報の多様さ、⑤文化墨客の頻繁な往来、⑥真宗の教養がもたらした精神的土壌と講の存在、⑦町の入口に城門のような木戸が設けられていたことによる連帯感、の7つを示している。 →トップ

3)文献①(P12)。

4)明治4年には一時「長浜県」が置かれた程で、寄付による県下初の小学校の創立、蒸気船湖龍丸の就航、長浜勧業会社や長浜郵便局の創設、長浜生糸会社の設立、警察出張所の整備等、明治維新直後の近代基盤づくりを民間(町衆)の力を導入して積極的に展開している(文献①P14)。 →トップ

5)文献②(P73)。

6)文献①(P15)。

7)『長浜市博物館都市構想』は、①美しく住むこと、②長浜の歴史に学び、進取の気質を継承することの2つを基本方針としている。前者は、「市民が育んできた文化の蓄積や伝統的なまちの雰囲気を現代の生活の中に生かして、まち全体を博物館のように魅力あるコトやモノでおおい、個性のある美しく住めるまちにしていこうという考えを理念とするものである。一方後者は、「市民が成人の情熱や英知に学び、現代そして未来へと引き継いでいくことで、まちづくりを行おうとすることを理念とするものである(文献①P137)。 →トップ

8)文献⑤(P16)。

9)文献①(P19)。

10)民間レベルの地域づくりに派生した事項として、〔文献⑥〕では、①長浜城建設にあたって総工事費10億3700万円のうち約4億円が市民の寄付で賄われたこと、②長浜城完成記念の「長浜出世まつり」開催にあたっての市民参加意識の高さ、③商工会議所が中心となった「風格あるまちづくり市民会議」が発足し歴史的町並みづくりへの布石となったこと、④鉄砲の町・国友町で「国友町文化保存会」が設立されたこと、の4つの取組みを取り上げている(文献⑥P34)。 →トップ

11)黒壁の実質的な最高責任者である笹原氏は、当時の状況を『(日曜日の午後の1時間に)黒壁の前を通過するのは通行人は、「通行人4人に犬1匹」、さみしいかぎりであった』と表現している(文献③P197)。 →トップ

12)黒壁設立についての経緯については、〔文献②〕および〔文献③〕が詳しい。また、黒壁の概要については、長浜観光協会から資料提供された〔文献⑩〕に詳しく記述されている。

13)「ガラスでいこう」と断を下した経緯については、〔文献③P198~198〕が詳しい。

14)文献①(P26~29)。 →トップ

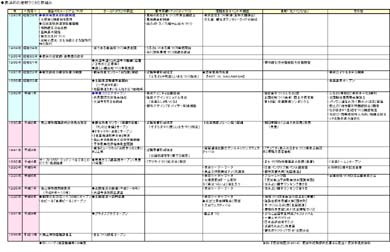

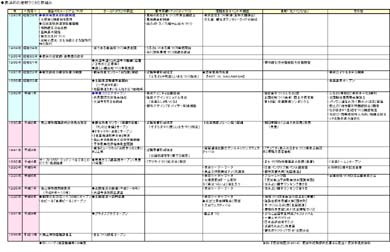

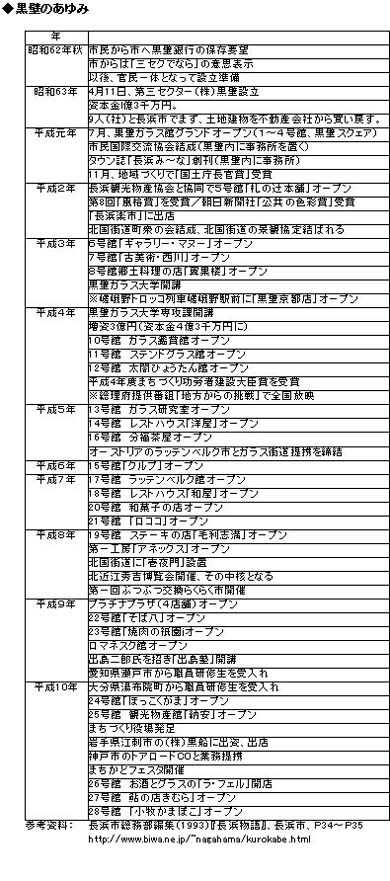

[地域づくり年表] →トップ

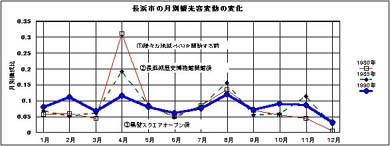

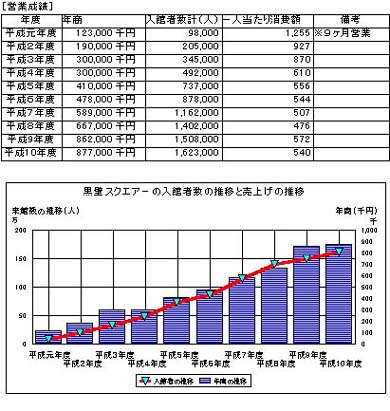

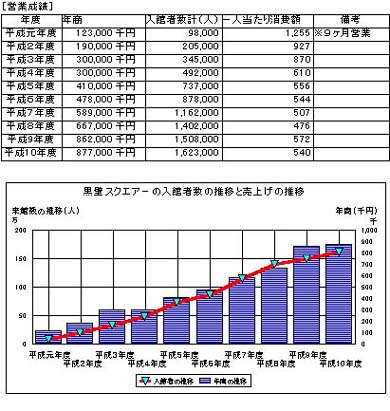

[来訪者データ] →トップ

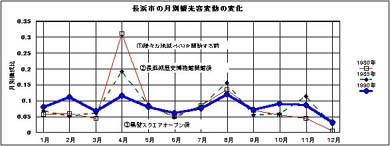

[観光特性] →トップ

|