|

①地域の概況と地域づくりのきっかけ

富山県南西部の岐阜県境に位置する利賀村は、隣接の平村、上平村とともに「秘境五箇山」とも呼ばれ、平家落人伝説や優雅な民謡の宝庫、合掌建築に代表される独自の生活文化圏を形成している地域である。しかし、気象条件、地形条件が厳しく、また村内には企業も無かったために、若者を中心とした都市への流出が著しい典型的な過疎山村となっていた。

離村によって売却あるいは取り壊されていく合掌づくり建築を村が買い上げ・移築することにより村の伝統を守ろうとする『合掌文化村構想』が、利賀村の地域づくりの発端である。そして、この地域の貴重な環境・生活を活かしつつ、都市(武蔵野市)との交流を通じて地域の活力を向上させる。さらに、早稲田小劇場の主宰者との機縁をきっかけに、村(行政)としても積極的な地域づくりを進め、『世界演劇祭(利賀フェスティバル82)』の成功を機に、世界にもアピールする『演劇の村』としての地域イメージを確立する。

交流により培われ、地域の自信と過疎の村に熱気を得た利賀村では、その後も集客・交流による地域づくりを展開する。地域の特産である「そば」に着目し、『そばの郷』を整備し、『世界そば博覧会』を開催する。

利賀村では、昭和40年代の「都市との交流」から、50年代には「世界との交流」、そして60年代以降は「山村文化の発信」へと、ひとつのモノやコトの完成を次へのスタートとする、小さな地域での継続した地域づくり作戦が展開されている。「むらづくりは何か一つの目玉だけでできるものではない。メインになる柱は必要だが、1本のわらで縄がなえないように、いくつかの柱を束ねて村のカラーがでる。そのカラーは単色であってはならないとも思う」、この言葉1)は、地域づくりを積極的に進めたリーダーの下で実践してきた地域づくりリーダーである中谷氏(利賀村役場)の言葉であり、利賀村の四半世紀に亘る地域づくりの志向を端的に現すものと見てとれる。 →トップ

②始動時期の特徴

過疎と共に村に散在していた合掌づくり建築を何とか残したいとの願いから、村長は、1973(昭和48)年に『利賀合掌文化村』を構想する。同時期、武蔵野市第一助役(後に市長)が利賀村の出身であるとの機縁から、武蔵野市との間で姉妹都市の盟約が結ばれ、都市と山村の交流が開始される。また、市民レベルでの交流の中から人的ネットワーク2)が生まれ、『宝仙短期大学の利賀村移動授業』や、新たな地域イメージを創る『早稲田小劇場(現在SCOT)』が利賀村に立地3)する。

余所からの人の目は、地域の資源を地域住民とは違った観点から評価する。交流による地域づくりは、人的ネットワークの拡大に加え、地域住民にとって「誇り」にもつながる地域資源(自然や合掌建築)の再認識の機会をもたらすこととなる。

→トップ

③集客のための商品の特徴

利賀村の商品は、地域の資源である〔自然〕と〔合掌建築〕を活かす『合掌文化村構想』が青写真(ベース)となっているものの、構想の展開の方法に独特の特徴がある。人との偶然の機縁をきっかけに、早くから『交流』をキーワードに、『都市との交流』『世界との交流』そして『山間文化の発信』という大きく3段階での新しい商品を創りだす。

第一の商品は、素地づくりの特徴にも示した、武蔵野市や短大の移動授業の開催、アトリエの設置等の『都市との交流(都会人、学生、文化人との交流)』である。この交流の実績を通じて『合掌文化村構想』は、<創作活動や野外スポーツを通じた都市と山村との交流拠点>4)というシナリオとして地域づくりの中に位置づけられていく。

第二の商品も同様に、交流者との人的ネットワークの中から早稲田小劇場の主宰者との縁が生まれ、利賀村の環境に惚れ込んで自らが劇団の本拠地を移すことから始まる。当初は、地域住民の理解を得られなかった5)とはいうものの、劇団が発案し行政が支援した『利賀フェスティバル82(世界演劇祭)』の成功により、全国的・世界的に利賀の知名度を高めていくうちに、地域住民に受容されていく。演劇祭は、①都市住民が多く来訪することにより閉鎖的な住民の心に明るさを与えたこと、②国際的な文化を知る機会(世界との交流)を得たこと、③村が広く外に向けて紹介され自分の村を改めて見直すことができたこと、④国際的文化行事を皆でやり遂げたという自信を得たこと等の効果をもたらしたという6)。

「演劇の村」という知名度の高まりと、国際的行事を成し遂げた自信とノウハウとをもとに、新たな途での商品づくりに取組む。地域の資源であった「そば」を素材にした『そばの郷づくり』であり、独自のイベント(そば祭りと世界そば博覧会)と拠点施設づくり(そばの郷)とを組合わせることにより、地域づくりの新しい柱を創りだす。また、世界そば博覧会をきっかけとして、ネパールとの交流が始まり、友好記念の曼荼羅画を利賀村で作成することの快諾を得、それを核に『瞑想の郷づくり』が構想される。第三の商品は、はじめ小さな組織であった「そば会」が「そば祭り」に転じ、「そばの郷」さらには「瞑想の郷」へと発展している。

利賀村の一連の商品づくりは何れも始めからシナリオを描いて進められたものではなく、節目節目に人のネットワークから得た情報を選んで、「できる、できない」より、むしろ「やらねばならぬ」の姿勢で力を合わせて取組んだ結果であると見られる。 →トップ

④継続的取組みの特徴

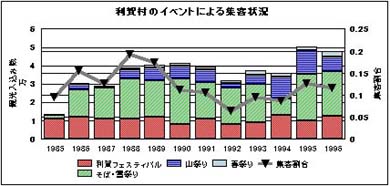

一つの集客の仕組みを創ったことで終わらず、それをきっかけに新たな商品づくりに取組んでいることに、利賀村の継続的取組みの特徴が見られる。国内での交流から国際的交流へ、季節変動のあるイベントからそれを補完する祭りの創出7)等、随所に継続的な取組みを大切にする志向が見てとれる。

平成8年からは、世界演劇祭を春、夏、秋の3回とするとともに、これまでの商品である「合掌文化村」「そばの郷」「瞑想の郷」のさらなる充実、廃校となった小学校を利活用する交流施設の整備に取組んでいる。

一見交流人口に頼る地域づくりとみられるが、一方では「交流」の中から少しでも地域の産業に結びついた形の定住を増やそうとする取組みも進めている。「青年山村協力隊」という制度を設け、「定住村づくり」を目標とする過疎山村蘇生の新たな方法を試みている。「利賀村のイベントは、見かけは華やかな手法でも、その中身は住民の日常生活の延長上にある。その意味からも、利賀村の地域づくりは普段の住民の暮らしを楽しくさせるものである必要がある」と地域づくりリーダーの中谷氏は言う。地域住民が楽しくあってこそ、はじめて来訪者を暖かく迎えられる、交流者誘致の原則を利賀の地域づくりに見ることができる。 →トップ

[参考文献]

①中谷信一(1993) 『交流が生み出す地域文化』、自由時間社会の文化創造<P125~139>、ぎょうせい

②野原啓蔵(1983) 『演劇による文化振興』 月刊観光1983年9月号<P38~41>、社団法人日本観光協会

③浅野恭平(1993) 『世界演劇祭の村から瞑想の里へ』、いなかの挑戦<P96~110>、実務教育出版

④野原順作(1996) 『世界演劇祭と地域づくり』、地域の活力と魅力⑤<P277~286>、ぎょうせい

⑤安間一勇(1983) 『利賀フェスティバル82-第1回世界演劇祭』

月刊観光1983年1月号<P27~36>、日本観光協会

⑥平松守彦(1993) 『演劇の郷・そばの郷-利賀村』、わたしの地域おこし<P195~202>、NHK出版

⑦五十嵐冨英(1991) 『国際交流による文化立村-利賀村』、地域活性化の発想<P58~63>、学陽書房

⑧古野雅美(1992) 『「演劇の里」から「瞑想の郷」へ』、農村は挑戦する<P117~127>、現代書林

→トップ

[注釈]

1)文献①(P138~139)

2)人形劇の僻地巡回公演のために村を訪れていた「水田外史氏(外史即興人形劇主宰)」が、まず村の熱意と豊かな民俗芸能に惹かれて、人形劇の創作活動の場として合掌集落内にアトリエを1棟借りることとなる。その水田氏の紹介で、宝仙短期大学との縁ができる。このようなユニークな取組みが文化人ネットワークを通じて口コミで広がり、「軍司正勝氏(早大名誉教授、国立劇場理事)」も興味をもち、早稲田小劇場を主宰する鈴木氏に話したことから、鈴木氏が来村し劇団の立地へとつながる。

また、「そばの郷づくり」を模索していた時期には、信州大学の氏原教授の指導の下、ネパールへの友好調査団を組織することとなり、それをきっかけに友好記念の曼荼羅画を利賀村で書くことにつながり、この曼荼羅画が、新しく「瞑想の郷」を想起させるものとなっている。このように利賀村の地域づくりの特徴は、人とのネットワークにおける情報が鍵を握っている(文献①による)。 →トップ

3)早稲田小劇場は、70年前後のアングラ全盛期に旗揚げし、早大近くで活動していた新興劇団であった。主宰者・鈴木氏は、「演じる者と観る者との肌のふれあいからの一体感」を演劇論としており、都会の劇場では限界があると鈴木氏は感じていた。早大演劇科の軍司教授から水田外史氏の話を聞き、利賀村を訪れる。「天井が高い合掌家屋の構造は、劇場の物理的な条件を満たしていること、それに人が住んでいたという生活の匂いも気に入った」。その結果、劇団の本拠地を利賀村に移すことに決心したとある(文献③のP102) →トップ

4)「村民が見慣れ、見過ごしていた、自然や合掌建築の良さを指摘してくれたのは、こうした都市の人々である。手探りだった合掌文化村の位置づけにも『創作活動や野外スポーツを通じた都市と山村の交流拠点』というシナリオが見えてきた」(文献①のP129) →トップ

5)「村民は始めのうちは独特な肉体訓練を中心とした厳しい練習風景や演劇を観るにつけ、別世界の人間集団と感じたものでした。しかし、毎年夏の公演には、全国各地から各界各層の大勢の演劇ファンが押し寄せ、このようにして始まった演劇活動が、次第に村民、村外に評価を受け、村民と劇団員との交流も盛んになった」(文献②のP40) →トップ

6)文献②(P41)

7)世界演劇祭を契機として、利賀村では、冬にも人集めのイベントを企画するようになる。1986年にスタートする「利賀そば祭り」である。もともと利賀川沿いの豆谷地区で20年も前から実施されていた冬祭りを、富山県の親雪キャンペーンに応えて、手作りの祭りとして開催したものであった。春の「獅子舞い」、夏の「演劇祭」、秋の「どーんと利賀の山祭り」、冬の「そば祭り」と四季を通じたイベントにより、通年での集客を図ろうと企画している。(文献③のP106~107) →トップ

[地域づくり年表] →トップ

[来訪者データ] →トップ

[観光特性] →トップ

|