|

①地域の概況と地域づくりのきっかけ

安塚町は新潟県の南端に位置する日本でも有数の豪雪地帯であり、典型的な山村、過疎の町1)である。地域にとって過疎の元凶とは「雪」であり、地域住民にとって「くどき」「ぼやき」の種が雪であった。しかし、『雪を唯一の資源と考えたら何か浮かぶのでは?2)』と発想を逆転させた時から、町の将来像は大きな転換を迎えることとなった。すなわち、雪を商品化し、<マイナスをプラスと考える発想>によって生まれた『雪国文化村構想』への積極的な取組みである。

安塚町の地域づくりは、地域住民のコミュニティを大切にしつつマスコミを巧く活用して宣伝することにより、徐々に地域をアピールし、住民の<誇り>と<夢>を高めて取り組んでいるところに特徴が見られる。

地域づくりの取組みから5年目、後楽園球場を舞台にした『スノーフェスティバル』の成功3)で一躍脚光をあびることとなる。当時の総務課長(現矢野町長)をはじめとする役場職員が中心となって開催したこのイベントには、町民の1/3が参加し4万5千人の集客を図るとともに、10億円に相当する広告宣伝効果をもたらしている。また、このイベントでは、経済効果よりもむしろ、町のイメージアップ、町民の自信の回復、小中学生たちが自分の町に誇りがもてたこと4)等、その後の住民主体の地域づくりへの試金石となった鍵を握る一大イベントとなった。

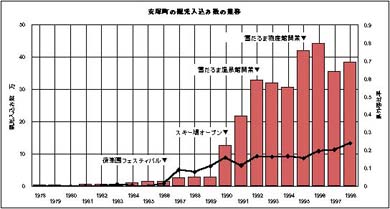

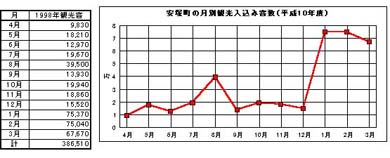

<とらわれず、こだわらず、かたよらずの発想5)>が大切と町長自身が言うものの、安塚町のキャッチフレーズである『雪のふるさと』にはこだわりつづけている。スキー場開発(キューピットバレー)、温泉施設(雪だるま温泉)、物産館(雪だるま物産館)等の集客施設の整備により、かつては2〜3万人程度の観光客を40万人以上の集客を数える地域へと変貌させている。また、情報受発信基地としての「雪だるま財団」を設立し、人づくりや雪をテーマとした研究と情報発信、智恵あつめ等もあわせて展開している。 →トップ

②始動時期の特徴

安塚町の地域づくりの第一歩は、1976(昭和51)年、8つの小学校区単位に地域館を設け、地域スポーツ大会、雪中運動会や、町の文化財巡りを通じて、住民同志のコミュニティを活性化することから始まる6)。これらの取組みの中で、あくまで「地域住民」を地域づくりの主役として明示している。コミュニティの中心である地区集会の中から「困荷智輪集会7)」「ふるさとまつり」「雪上フェスティバル」等の、住民が<過疎>や<雪>を克服し楽しむためのイベントが開催された。これらのイベントに参加・開催したことの実績・ノウハウがその後の東京でのビッグイベント開催の素地となっている。

また、「雪」をテーマに情報収集・発信する核的組織(基地)、雪を研究するシンクタンク的機能を担う「雪だるま財団」を設立し、雪だるま通信やインターネット等を通じて積極的な地域情報の発信を心掛けている。また、学識経験者や官僚、マスコミ等の安塚ファンを応援団として組織化し、その中から「雪だるま特派員」を選任、首都圏等からの情報や地域の売込みを展開するとともに、外からの智恵を地域づくり・地域イメージづくりに盛込んでいる。 →トップ

③集客のための商品の特徴

安塚町の商品づくりは、「イメージアップ戦略」と「雪国ファンづくり」の2つを目指した取組みに大別できる。

第一の『イメージアップ戦略』は、地域内外を通して<雪>に対するハンディキャップをプラスに転じようとする発想に基づく商品づくりであり、地域での雪上フェスティバル、東京でのスノーフェスティバル等のイベントに加えて、雪だるまを地域づくりのキャラクターとしていること、雪の宅配便等が一連の商品として生まれ、それぞれマスコミの脚光を浴びている。これらは、商品の素材として考えてこなかった「雪」を再発見し、貴重な地域の資源(素材)として商品化したものである。

第二の『雪国ファンづくり』は、自分達が住んでいる地域のファンづくりでもあり、自慢できる田舎づくりの展開でもある。これまでの各種のイベントは雪国ファンを広げるための取組みであり、また一回の客を大切にするために「もてなしの気持ち」により心の通った高質なサービスの提供に心掛けている。そのために、先の雪だるま財団でのサービス研修の開催に加えて、最低限のマニュアルを配りサービスの徹底を図っている。

集客の動機づけとしてはマスコミを活用していることが特徴である。これまでの安塚町の商品化がユニークな企画であったことから、マスコミはこぞって取り上げ、「雪の宅配便」では1億から2億円、「田舎売ります」では5億円、「後楽園スノーフェスティバルでは10億円相当の広告宣伝の効果8)があると言われている。 →トップ

④継続的取組みの特徴

安塚町の継続発展の取組みは、如何に多くの「安塚ファン」を持つかに終始している。個々の施設の運営主体(事業体)だけが積極的に来訪者を誘致するだけでなく、地域全体に交流者を誘致するための営業活動を役場職員が中心となって進めている。そのために、役場職員自らが、これまでの縦割り的な仕事の仕方を変えて、企業経営にもまけない個々の人材育成と人脈づくり、組織としての機動力の育成を図ろうとしている。さらに、地域住民一人一人が、来訪者にもてなしの気持ちで接することを町長は<一回のお客を一生のお客に9)>という言葉で表現し、徹底したもてなしの展開を見せている。「景観条例10)」や「花いっぱい運動」等は、地域全体で交流者をもてなそうとする地域住民の心の現われであると見て取れる。

また、地域の中の一部の地域だけが潤うのではなく、地域全体を公園とする『雪国文村構想11)』を旗印に、地域を6地区に区分し、各地区を「里」と称して各地区固有の楽しみ方を来訪者に提供することにより、地区住民の楽しみと小遣い程度の収入を得ている。廃校を利用した宿泊施設(田舎屋)はこの一例であり、「安塚八景」の制定は交流者の活動範囲の拡大と滞在時間の長期化を図った取組みである。

1998(平成10)年9月からは、隣接する町村と共同で、自然を舞台とした修学旅行、体験学習等の誘致を目指して「越後田舎体験」を展開している。安塚町は、あくまでも大規模開発を進めるのではなく、今のままの素朴な環境を大切にしつつ高質なサービスを展開することにより、安塚らしさの表現と特徴づけを目指す取組みを展開している。 →トップ

[参考文献]

①矢野学(1993) 『弱点を武器にした・鄙人の発想』、かんき出版

②池田省吾・安塚町(1987)

『ゆきすぎてすみません(後楽園球場スノーフェスティバル記念出版)』、安塚町

③安塚町(1996) 『安塚町総合計画:1996−2006<要約版>』、安塚町

④小林健吉(1996)『雪と緑と人を活かした全町公園化をやすづかは目指しています!』

月刊観光1996年11月号<P44〜47>、社団法人日本観光協会

⑤森巖夫(1992) 『厄介な雪を「天の幸」に変えた』

地域おこし最前線<P134〜145>、家の光協会

⑥亀地宏(1988) 『雪の玉手箱−新潟県安塚町』

まちづくり交響曲<P115〜128>、ぎょうせい

⑦大久保圭二(1997)『“逆転の発想”で雪国の町づくり』

晨1997年3月号<P100〜103>、ぎょうせい

⑧佐藤朋彦(1996)『人事考課導入で組織力を強化』

晨1996年3月号<P110〜113>、ぎょうせい

⑨大久保圭二(1998)『分権時代に向けて職員の資質向上を』

晨1998年8月号<P16〜18>、ぎょうせい

→トップ

[注釈]

1)矢野町長(実行委員長)は、「過疎」「山村」「豪雪」は都会の学者が私達につけた悪いイメージであるとし、自らはそれぞれを次のように解釈している。「過疎」は、過密の都会のように騒音やゴミの無いことであり、可能性の広がりとやすらぎのあることを示すもの。「山村」は、全町が緑の公園ということ。「豪雪」は、雪が多いということ。雪は友達であり、わが町の大事な産物である。雪の宅配便は都会の人たちに夢や楽しさを与えるもの。 このように、スノーフェスティバルの実行委員長を務められた矢野町長は「過疎・山村・豪雪」をマイナスイメージでとらえず、プラス志向で考えることの見方を示している(文献②P162〜163)。 →トップ

2)文献①(P1)。

3)文献②は「後楽園球場スノーフェスティバル」の記念出版物であり、議会決議に至った状況、事前準備の様子・苦労談等が詳しい。

4)文献②(P49)

5)文献①(P128)。

6)文献②のP186〜198が詳しい。

7)困荷智輪集会とは、

困(コン)・・・生活を通じて困難なものは何か

荷(ニ)・・・あなたの荷物になっているものは何か

智(チ)・・・その解決のため智恵を出し合い

輪(ワ)・・・それを輪としてつないでいきたい

という趣旨で命名された地区集会である。 →トップ

8)「雪の宅配便」は文献①(P18)、「田舎売ります」は文献①(P35)。「後楽園スノーフェスティバル」は文献②(P49)による。スノーフェスティバルは、TV・ラジオ、新聞・雑誌等ほとんどがイベントの内容を伝えている(文献②(P40〜48))。 →トップ

9)文献①(P158)。

10)景観条例(『美しい安塚町の風景を守り育てる条例』)は、「美しい農村風景」を残すために1992年に制定されたもので、家の改築、屋根の色、看板等も協議の対象となる条例である。

文献⑦および文献①のP90〜91が詳しい。 →トップ

11)「雪国文化村構想」とは、「雪と緑と人を活かした全町公園」を基本理念とするものであり、文献③では町を「直峰の里」「小黒の里」「沼木の里」「豊坂の里」「荻野の里」「美山の里」6つの里に機能分担・個性の明確化を図ることとしている。 →トップ

[地域づくり年表] →トップ

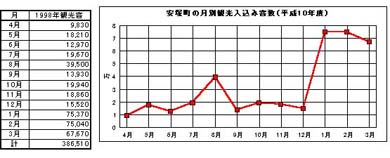

[来訪者データ] →トップ

[観光特性] →トップ

|

①メイン道路に面して立地している「雪だるま物産館」

②特産品が並ぶ雪だるま物産館の内部風景

③キューピットバレースキー場のセンターハウス

④キューピットバレースキー場(グリーンシーズン)

⑤キューピットバレーの対岸の町整備地区。左の建物は「雪だるま温泉」

⑥廃校を利用した「カルチャーセンター・田舎屋」の玄関

⑦小学校の旧体育館をスタジオ・ダンス練習に活用(カルチャーセンター・田舎屋内)

⑧田舎屋には多くの芸能人が公演合宿に訪れている。

. .

⑨萱葺き家屋を描いた作品を収蔵している「かやぶき美術館」

⑩まとまって残されている棚田の風景

|